「第20回日本慢性期医療学会福井大会」のご報告(8) ─ シンポ5(日本慢性期医療協会への期待)

福井大会の最後を飾るシンポジウムは、「良質な慢性期医療の確立に向けた日本慢性期医療協会への期待」と題して行われました。座長を大会長の池端幸彦氏が務め、シンポシストには日本慢性期医療協会(日慢協)初代会長の天本宏氏、日慢協創設に深く関わった小山秀夫氏(兵庫県立大学大学院教授)のほか、「老人の専門医療を考える会」会長の齊藤正身氏、そして公務の合間を縫って駆けつけた厚生労働大臣政務官(当時)の梅村聡・参議院議員が参加しました。

■ 天本宏氏(日慢協初代会長、医療法人財団天翁会理事長)

90歳に焦点を合わせる

慢性期医療をどのようにとらえていくか。キーワードは「地域」だ。1980年ごろ、ヨーロッパでも認知症の方々が隔離収容されるような形で精神科病院での対応がなされていた。その後、高齢者にどう対応していくか、認知症にどう対応していくかという考え方に大きく転換した。わが国でも1980年ごろから、「多様な住まい」という視点で対応する方向に大きく転換した。

そのころ、私は多摩市役所のすぐ近くに、認知症高齢者のための施設をつくった。「地域を病棟としてとらえる」という考えの下、医療だけでは対応できない領域、すなわち「生活」を大切にしていこうという視点で、われわれのほうから地域に出かけていくようになった。

そのころ、私は多摩市役所のすぐ近くに、認知症高齢者のための施設をつくった。「地域を病棟としてとらえる」という考えの下、医療だけでは対応できない領域、すなわち「生活」を大切にしていこうという視点で、われわれのほうから地域に出かけていくようになった。

そうしたサービスの展開に加えて取り組んだことがある。1980年ごろは、認知症の施設をつくると、住民から反対運動が起きた。「認知症の人が徘徊すると困る」、「床ずれは感染する」などと言われた。その時、認知症を受け入れてもらうために、地域の意識改革をどうするか、まちづくりをどうするか、ということも非常に重要であると意識した。それから30年の月日が流れた。

そして現在、まだ道半ばだ。これからの30年を考えると、全国一律には語れない。都道府県によっては高齢化のピークを徐々に過ぎている地域もあるが、東京などの大都市部はこれから急速に高齢化が進む。さらに現役世代の人口が減る。高齢者ケアに関わる看護、リハ、介護の人たちが減っていく。そこで、どのような対策を講じるべきか。1つの国家戦略として、「地域包括ケアシステム」がある。制度上、そういう方向で進むもうとしている。

では、これからの30年、どこに焦点を合わせるのか。2012年の90歳以上人口は137万人。30年後には555万人になる。デンマークの国民がみんな90歳になるようなものだ。90歳以上がこれほど増える。従って、慢性期医療の対象者は90歳以上。われわれはここに焦点を合わせていかなければいけない。これは、単なるモデルではない。

別の見方をすれば、医療保険料、介護保険料を90歳までずっと負担し続けるということだ。従って、非常に長い期間にわたって社会保障システムに貢献している高齢者に、どう対応していくかを考える必要がある。90歳まで生きて、そして、その生涯をどのように看取っていくか。自分がどう過ごしていくか。

病院は生活の場ではない

どこで亡くなるか。日本は病院で亡くなる人が多い。オランダやスウェーデンなどでは、「多様な住まい」という方向に急速に進んでいる。日本もこういう方向に少しずつ進むのだろう。その時、何が起こるか。

まず、権限の移動が起こる。看取りの比重が大きくなるので、「医師主導型」から、看護やリハなどに権限が移動する。権限が移動すると、伝達力やコミュニケーション能力などが非常に重要になる。つまり、組織的対応になる。「組織としての医療」を、ハコの中ではなく地域の中に展開していく。これが大きなテーマになる。

90歳以上になると、がんのように治らずに進行していく病気はさほど増えない。それよりも、非がん疾患の死亡率が非常に増える。これには認知症も含まれる。皆さんも認知症の終末期にいろいろ対応されていることと思う。「食べなくなった、弱ったな」と思っても、また元気になって食べられるようになる。こんな繰り返しでゆっくりと進んでいく。そういう方々は90歳以上にも多い。ある先生が、こうおっしゃった。「自然死、正常の死をどのように支援していけるか。自然の摂理に沿う医療、モデルなき挑戦がこれから始まっていくのではないか」。

病院は検査施設ではない。看取りのためにはふさわしくない。生存、延命を目的としてきた医療から、生活を支える医療に向かわなければならない。しかし、病院は生活の場ではない。病院の機能は、治る病気を治すこと。そして、地域での生活に戻すこと。地域のニーズに合わせて方針を決める必要がある。いろんなものを観察する医療が、いま欠けている。診察室でデータを見て、地域を見ない。その人の生活が日々どう動いているのか、変化をきちんと把握して対応する。こういう医療が求められている。

病院で死ぬことは、いわゆる「孤独死」ではないか。私は、独居の在宅死よりも病院死のほうがはるかに孤独死だと思っている。90歳以上が増えると、慢性期医療と生活医療が重要になる。それは、「生活を支える医療」である。当然、施設でなく地域で展開される。地域ぐるみで、認知症をよく理解していただく。地域におけるケアの浸透が必要だ。そこには目に見えないケアがある。認知症サポーターがいる。これこそが、「まちづくり」ではないか。

コミュニケーションをシステム化する

高齢者が増えると、救急搬送件数が増える。高齢者救急の多くは軽症だが、一次医療が崩壊している。一次医療が朝9時から夕方5時で終わっている。そのため、軽症の高齢者救急が増えている。一次医療は本来、24時間365日の対応だから、一次医療というものを再構築しなければいけない。現在、トリアージ方式が少しずつ実験的に行われている。

急増する救急搬送の中には、「明日でいいんじゃないか」という軽症でも運ばれている。これらをきちんとトリアージして、看護師や救急救命士に権限を委ねようというモデルが行われている。これからは、「権限委譲が必要となるトリアージ」という方向性も出てくる。この技術がどのように体系づけられていくか、こういう視点も重要だろう。

慢性期医療は、救命・生存医療が使命ではない。複数の慢性疾患を抱える人を長期ケアしていく。医療だけではなく、看護や介護、リハビリなどを包括的にとらえる「トータルケア」である。当然、24時間365日の介護、看護、それを支える医療が必要となる。こうした一次医療を再構築する必要がある。

「365日」の対応は、当院でも比較的早くから完成度が高まりつつある。しかし、「24時間」の対応は難しい。特に深夜における医療や看護、介護システムの構築が非常に難しい。24時間、組織で対応するためには、目的を共有化しなければいけない。伝達、コミュニケーションをいかにシステム化するかが重要となる。

ところが、目的が共有できていないことが多い。「在宅なんて無理だ」、「看護師にできるのか」などと意見が割れる。分業ではなく協働なのだから、権限委譲によって業務を拡大していく必要がある。医師がすべてを決めていては、24時間対応はできない。計画、指示、伝達のシステムをいかにつくるか。また、近隣のサポート、理解、共感も必要だ。目に見えないケアをサポートできるまちづくりへ。最終的には、「ケア・イン・コミュニティー」を創造していくことが重要である。

さまざまな問題を解決していく

自己完結型では限界がある。他の導線と協力し、より大きな、より多くのことに貢献する必要がある。在宅医療では、24時間365日の機動性が非常に重要だが、医師1人の1診療所では不可能だ。多様な機動力を発揮し、チーム編成、協働、組織力などを生み出すパワーが、日本慢性期医療協会の原点になる。

慢性期医療の必要性や重要性の認識を高め、療養病床の意義を社会化し、地域で展開する。そこでの組織力、シナジー効果、相互補完、相乗効果によって、付加価値を高めていく。これが、地域包括ケアシステムである。システム化することが非常に重要であり、そうした視点でこれから慢性期医療をとらえるべきである。

慢性期医療協会の努力目標は、24時間365日対応の地域当直医。ゲートキーパーではなく、ゲートオーバー。いろんな問題を受け入れ、きちんと橋渡しをする。さまざまな医療の土壌で培ったチームケアとしての能力を「トータルケアサービス」として地域に展開する。急性期医療、在宅医療を支えていく「バックアップベッド」である。

これが、「地域一般病棟」だ。私が全日病の副会長時に主張した「地域一般病棟」は、こういうイメージだった。しかし、「亜急性期病棟」として化けて、目的や機能が不明確なまま診療報酬上に位置付けられている。しかし本来は、高齢者のためのプライマリーケア・ホスピタルとして、地域に密着した多機能施設でなければならない。

われわれが、「老人の専門医療を考える会」で培ったものは、自然科学だけではなく、本人の意向や価値観を尊重した人文科学や、ヘルスケアにソーシャルケアを一体化させた社会科学などを幅広く習得していく視点だ。われわれは、さまざまな問題を解決していく組織人として、今後も勉強を続けていく。慢性期医療はとてもやりがいのある仕事である。われわれが構築してきた慢性期医療を地域に展開できることは非常にやりがいがある。そういう視点で、今後も日慢協に期待する。

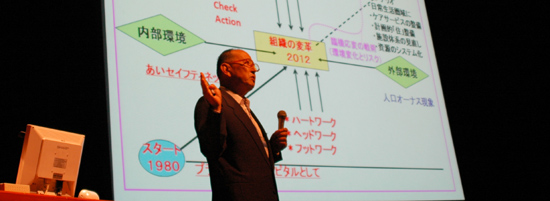

■ 小山秀夫氏(兵庫県立大学大学院教授)

療養環境を変えることが重要

私は1980年、厚生省の病院管理研究所の研究員になった。その後、いろいろな事があった。介護保険制度ができたのが2000年。回復期リハビリテーション病棟ができたのも2000年。それから12年。回復期リハは介護保険と同時期にできたが、回復期リハ病棟だけがリハビリをやっているわけではない。

介護保険の前提は、リハビリテーション前置主義である。介護保険をつくる一方で回復期リハをつくることにより、要介護状態になる前のリハビリテーションをきちんとやる。その上で、介護やロングタームケアを開始するという組み立てになっている。これが今後の慢性期医療にとって非常に重要な点である。急性期病院から回復期リハ病院に移り、自宅に帰れる人はいいが、帰れない人がたくさんいる。帰れない人をどうするか。そういう人たちを「ロングターム」(長期急性期)のベッドで支える。

介護保険の前提は、リハビリテーション前置主義である。介護保険をつくる一方で回復期リハをつくることにより、要介護状態になる前のリハビリテーションをきちんとやる。その上で、介護やロングタームケアを開始するという組み立てになっている。これが今後の慢性期医療にとって非常に重要な点である。急性期病院から回復期リハ病院に移り、自宅に帰れる人はいいが、帰れない人がたくさんいる。帰れない人をどうするか。そういう人たちを「ロングターム」(長期急性期)のベッドで支える。

高齢者の尊厳の確保も重要だ。認知症の人がみんな縛られて、寝たきりにさせられている病院もまだ一部にあると聞く。勘違いしている病院もあるが、ぜひ皆さんのお力で、全体的な質の向上を目指してほしい。

一方、がんの陽子線治療や重粒子線治療など、ものすごい勢いで高度な医療が進んでいる。「60億円も掛けてどうするんだ」という施設もあるが、もっと身近なところで、療養環境の整備も大切ではないか。「個室にしましょう」と言うと、「そんな金あるか」などと怒られてしまうが、療養環境を変えることは非常に重要だ。今年4月、足利赤十字病院が全面移転でオープンした。一部を除いて全室個室になっている。慢性期の病院でも、ぜひ個室化に取り組んでほしい。個室と4人多床室では、建築費用の差が2割もない。

栄養管理も重要だ。栄養状態を改善させるのが非常に難しいことはよく分かっているが、レベルを落とさないようにすることや、栄養状態を怠らないようにすることはすごく大事である。タンパク質が足りないから寝たきりになっている人もいる。体重50キロの人に、毎日コンスタントに75gずつタンパク質を採ってもらうのはとても大変なことだが、ぜひ栄養管理の問題も大事にしてほしい。

ピラミッドの頂点を支えている

2025年モデルがある。「高度急性期」、「一般急性期」、「慢性期」などに再編する形で制度設計されている。私にはこの図が、ピラミッドみたいに見える。いわゆる「一般急性期」をやっていると自負している病院の皆さんは、頂点を目指して熾烈な争いをしている。しかし今後、急性期病院はそんなに必要ない。現在、急性期病院の平均病床利用率は80%。これからもっと減るだろう。

今後、「一般急性期」の病院は熾烈な争いをして、「トップ・オブ・ザ・ワールド」を目指すと思う。しかし、よく考えてほしい。ピラミッドというのは、底辺の面積に応じて高さが決まる。底辺の面積が大きければ大きいほど、ピラミッドは高くなる。ピラミッドを高くしたいのならば、底面積を広げる必要がある。だから私は、「高度急性期」をやる人たちに、いつもこう申し上げている。「底面積が広くないと、ピラミッドの上には乗れないんだよ」と。別の言い方をすると、「ベース・オブ・ザ・ピラミッド」である。

2007年、国際金融公社と世界資源研究所が「ベース・オブ・ザ・ピラミッド」(所得が最も低いが人口では多数を占める層)という考え方を発表した。最貧国の経済活動は、日本1国の経済活動と同じぐらいの市場規模がある。「ベース」という基礎があって、その上にピラミッドが建つ。超急性期の病院で、自分がトップだと思っている人は、ベースの石に下で支えられながら、最も流行っている部分をやっている。しかし、ピラミッドの頂点を支えているのは果たして誰なのか。

一番底辺にいるのは、在宅診療所の先生方や訪問介護をやってくれているヘルパーさんたち、それから訪問看護師、そういう方々がいて、1つのピラミッドを形成している。隣に積まれた石たちが互いにきちんと組まないと、地域医療はうまくいかない。

急性期のベッドは減り続ける

もちろん、医療という軸だけで見れば、「ピラミッド」の一番上に位置する「高度急性期」であろうと、その後方の「ロングターム」であろうと、そこで実施される医療行為はそんなに大きく異なるものではない。では、なぜ急性期病院が病床を減らしているのか? 「ベッドの平均稼働率が低くなっているから」、「病床利用率が下がっているから」と言う人もいるが、私は違う考えを持っている。

2点ある。1つは、軽症の脳卒中が増えていることが考えられる。かつては、脳卒中でバターンと倒れたら、「もう、だめ」みたいな感じがあったが、最近はなんか軽くなったのではないか。理由はよく分からない。例えばコレステロールのコントロールなど糖尿病の治療方法が進んだことと関係があるのか、それとも食生活の改善などによって、病気の程度が軽くなったのかは分からないが、脳卒中の程度が軽くなっているような気がする。本当かどうか分からないので、きちんと証明する必要があるが、関連する論文はすでにいくつも出ている。

もう1つは、治療技術の変化。私は医師ではないが、ほとんど毎日、どこかの病院を訪問して、年間300施設ぐらい回っている。門前の小僧でいろいろな話を聴く。そして、治療技術が昔とは比べものにならないぐらい進歩していることに驚かされる。大腸がんなどの手術は、侵襲性が低く入院期間も短い。手術をした知人に、「どうだった?」ときくと、「うーん、なんか、穴を3つぐらい開けられて、キュッとやってキュッと取られて、取られた瞬間すごく楽になった」と言う。「何日で退院してきたの?」ときくと、「4日で出てきたよ」と笑顔で言う。

今後、わが国の医療技術はめざましく発展し、侵襲性が少なく、平均在院日数が短い方向に急速に動いている。中山先生のiPS細胞でもっとすごいことになるかもしれない。高齢者が増えると病気の人が増えて、多くのベッドが必要になると考えがちだが、急性期のベッドは空いている。1,000床以上もある有名な大学病院でさえ、「300床減らす。今後はもっと減らす」とおっしゃっている。

今後も日本の医療は、「ベース・オブ・ピラミッド」に支えられる。急性期病院の中には、訪問看護ステーションや介護施設などを持ち、地域の医療を総合的にカバーしていると自負する急性期病院もある。しかし、そういう「総取り」のようなことが、この先も続くとは思えない。急性期病院を支えるのは、間違いなく「ロングターム」の病床であり、慢性期の病院ではないか。こういう考え方をすべての医師が共有したとき、ギザのピラミッドよりも高い、医療と介護の一体的な運営が各地域で展開されるのではないかと考えている。

■ 齊藤正身氏(「老人の専門医療を考える会」会長)

慢性期医療のシンクタンクの役割

昭和が終わりを告げるころ、埼玉県内の病院を扱った潜入ルポがあった。その病院では、高齢者を「検査漬け」や「点滴漬け」、「薬漬け」にしていた。「点滴の林」とか「点滴の森」というようなすごい病院だった。その影響で、「高齢者を食い物にしている」と社会問題になった。しかし、そんな病院ばかりではない。高齢者医療について、真摯に前向きに取り組んでいる医療人はたくさんいる。

これからの高齢社会を考えるとき、老人医療が果たす役割は非常に大きい。その専門性をしっかりと追求していくべきではないか。そういう背景で、「老人の専門医療を考える会」が立ち上がった。先ほどご講演された天本宏先生、それから青梅慶友病院理事長の大塚宣夫先生をはじめ、多くの先生方が参加された。設立に際して、さまざまなコーディネートをされたのが、小山秀夫先生。老人医療に熱心に取り組む先生方が中心になって、今日まで来た。私は設立に関わっていないが、「老人の専門医療を考える会」の4代目の会長として、僭越ながらお話ししたい。

これからの高齢社会を考えるとき、老人医療が果たす役割は非常に大きい。その専門性をしっかりと追求していくべきではないか。そういう背景で、「老人の専門医療を考える会」が立ち上がった。先ほどご講演された天本宏先生、それから青梅慶友病院理事長の大塚宣夫先生をはじめ、多くの先生方が参加された。設立に際して、さまざまなコーディネートをされたのが、小山秀夫先生。老人医療に熱心に取り組む先生方が中心になって、今日まで来た。私は設立に関わっていないが、「老人の専門医療を考える会」の4代目の会長として、僭越ながらお話ししたい。

この会が設立された目的の1つは、老人医療を一所懸命やっている人たちがしっかり評価される制度に変えていくことだった。さまざまな活動を展開し、老人医療への理解を広めた結果、「介護力強化病院」ができた。「出来高払いから定額制へ」という流れをつくったのは私たちであるという自負を持っている。老人医療をはじめとする慢性期医療に関しては、私たちの会と日本慢性期医療協会は共に、シンクタンクの役割を果たしているとも言える。

療養病床の役割を位置付ける

20年前、慢性期医療の質はどのように考えられていたか。例えば、「寝ぐせ」がある。「良い病院かどうかは、患者さんに寝ぐせがあるかどうかで分かる」と浜村明徳先生がおっしゃった。「人は何歳になっても改善や回復が見込める。決してあきらめてはいけない」とおっしゃったことを思い出す。現在の私があるのは天本先生と小山先生のおかげであり、そしてリハビリテーションに関しては、浜村先生との出会いが今につながっている。

20年間、私は「老人の専門医療を考える会」の活動を通じて、さまざまな勉強をさせていただいた。先ほど天本先生が、「2050年を目指して考えるべき」というお話をされた。私もそう思っている。2025年までは恐らく、回復期リハ病棟が非常に重要な役割を果たす。しかし、その後はそうだろうか。どうしても自宅に帰れない患者さんがいる。また、在宅に帰ることができても、その後はどうするのか。現在の病棟スタイルだけで大丈夫なのか。

医療必要度の高い患者さんや、在宅復帰が不可能な患者さん、難病患者さんたちに対しては、回復期リハ病棟の日数制限を超えてもリハビリを継続することが必要ではないか。状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、集中的なリハを療養病床などで継続し、改善しているケースはたくさんある。リハビリによって在宅復帰につなげていく必要がある。

在宅療養中にレベル低下が認められた患者さんに対し、リハビリが必要な場合がある。現行制度の下では、短期入院で実施できるような短期集中的なリハビリを回復期病棟のうち2割の病棟で実施できる。しかし、2割の病棟を回復期以外の人たちに提供し、さらに言えば病棟を地域にオープンにして、レベル低下した在宅患者さんを受け入れる回復期病棟が世の中にどれだけあるのか。恐らく、極めて少ないだろう。私はこれが大きな課題だと思っている。回復期の患者さんで満床にしたほうが点数もいい。また、そうしなければ病院経営が成り立たないようなシステムになっている。

しかし、療養病床はある。私は決して、「回復期リハぐらいの点数をくれ」と言うつもりはなく、在宅に向けた役割、地域における役割を療養病床が持つべきではないかと思っている。「地域包括ケアシステム」の中で、療養病床の役割をきちんと位置付けるべきである。「療養病床の機能はこうである」と口で言うことも大切だが、むしろ制度上の位置付けを示すべきではないか。

「地域リハ」は「地域ケア」より大きな概念

今回のシンポジウムでは、厚生労働省が示す「地域包括ケアシステム」の絵がたくさん登場したが、私はこの図をあまり好きではない。「地域包括ケアシステム」の一番ベースになる地域ごとのサービスに、「リハビリ」という言葉が入っていないからだ。

この話をすると、「いや、あるのは決まっているから心配しなくても平気だよ」と言われる。私の恩師に澤村誠志先生がいる。兵庫県立リハビリテーション中央病院の名誉院長で、ベトちゃんドクちゃんの主治医でも知られる。その澤村先生によれば、「地域リハ」というのは、「地域ケア」よりも大きな概念である。

人によっては、「地域ケア」という大きな概念があって、その中に「地域リハ」があると思われるかもしれないが、澤村先生はそうではない。「地域ケア」は、在宅ケアや施設ケアのような具体的なサービスだが、「地域リハ」は、まちづくりをしたり、地域住民の権利や尊厳を擁護したり、「地域ケア」も含めて、「地域リハ」と呼ぶ。まさにまちづくりが「地域リハ」であって、これは「地域包括ケアシステム」と全く同じだ。従って今後、「地域リハ」という概念をどのように進めていくのかが「地域包括ケアシステム」の成功の鍵ではないかと思う。

インフォーマルなサービスに関わる

教育啓発活動も非常に大事だ。地域住民にリハについて理解してもらう活動をしていくことも大事だが、実はその前段階で、専門職への啓蒙活動にも取り組む必要がある。

私は2006年、オランダを視察した。オランダのナーシングホームは、日本の回復期リハ病棟と同じような人員配置をしている。大学病院からナーシングホーム、そして家庭医へと、脳卒中の方々が経過していく。そうした中で、地域の先生方にリハビリテーションを分かっていただくような研修をナーシングホームがやっている。家庭医の先生方にナーシングホームまで来ていただき、リハビリテーションの実際を知ってもらう。オランダでは、ナーシングホームがそういう役割を担っている。地域に根ざしている。

「家庭医のために病院の果たす役割は何か?」。私がこう質問すると、「スムーズな在宅医療への移行は当たり前だ」と答えた。さらに、こう言った。「専門的な知識の習得を援助してみたらどうか。会議室などに活用できるスペースの提供も地域にとって大切な病院の役割ではないか」。私はオランダで多くを学んだ。

例えば、オランダには「アルツハイマーカフェ」がある。夜、アルツハイマーの人たちにデイサービスの場所を解放する。視察した当時は全国に6カ所あった。アルツハイマー協会の人たちが中心になって、デイケアの場所を使って運営していた。文字通り「カフェ」だが無料で、週1回、金曜日の夜には、学生さんも含め多くの人たちが集まってくる。

アルツハイマーの人が、「来週は何曜日にやるのかい?」と言う。金曜日に決まっているのだが、みんなこの日を楽しみにしている。私もこういう活動をやりたいと考え、当院で試みたことがある。名前は「リウマチカフェ」。しかし、たった3回で終わった。訴えが多過ぎて付いていけなくなった。

課題はいろいろあるが、やはり「アルツハイマーカフェ」のようなことをやりたい。そう思っていたら、今年からうちの地域包括支援センターが「出前のアルツハイマーカフェ」を始めることになった。「乞うご期待」と思っている。こういう役割や活動を「行政がやるべき」とか、「NPOがやるだろう」と考えるのではなく、私たちがそういう役割を担うべきであると思う。私たち自身が地域のインフォーマルなサービスに関わっていく。「地域包括ケアシステム」を成功させていくため、これがキーポイントになる。

6カ所からスタートしたオランダの「アルツハイマーカフェ」は2009年に120カ所まで増え、2011年には250カ所もあると聞く。オランダで250カ所ということは、オランダのほぼ全域にわたっている。こういうサービスを私たちが今後どのように考えていくかが非常に重要だ。フォーマルなサービスとインフォーマルなサービスをうまく組み合わせることが求められている。それにより、「地域包括ケアシステム」の拠点たる病院、すなわち療養病床を持つ病院が成り立つのではないか。

小山先生が私にいつも言う。「居場所、行く場所、座る場所。それをどう持つかが大事なんだ」。私もそう思っている。ぜひ皆さんと一緒に頑張っていきたい。

[座長:池端幸彦氏(大会長、日慢協副会長)]

齊藤先生、ありがとうございました。では続いて、たった今、ご到着された梅村聡先生にご登壇いただきます。つい3時間前まで厚労省関係の委員会に出ておられました。この会場に30分間だけ、そしてまたすぐに飛行機でとんぼ返りされます。超ご多忙の中、お越しいただきました。時間の関係で、ご略歴等は省略させていただきます。では梅村先生、よろしくお願いいたします。[→ 続きはこちら]

2013年4月15日