在宅医療は地域医療の原点 ─── 中医協総会で池端副会長

令和6年度の診療報酬改定に向けて在宅医療をめぐり議論した厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長は適正化を求める支払側の意見に一定の理解を示しながらも、「在宅医療は地域医療の原点」と述べ、緊急時の対応や地域差をめぐる課題、連携の在り方などについて見解を示した。

厚労省は10月4日、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)総会の第557回会合を都内で開催し、当会から池端副会長が診療側委員として出席した。

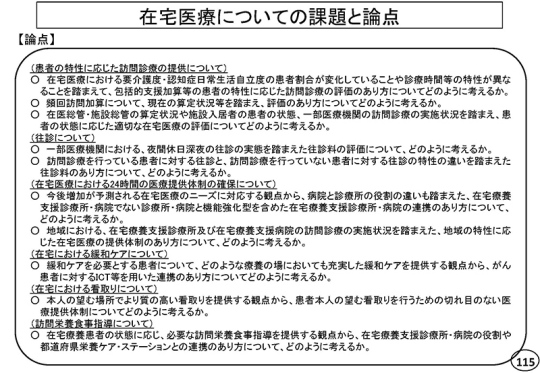

厚労省は同日の総会に「在宅(その2)」と題する115ページの資料を提示。患者の特性に応じた訪問診療の提供や24時間の医療提供体制の確保など6項目にわたる論点を示し、委員の意見を聴いた。

.

.

効率的に実施しているので適正化を

質疑で、支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は「医療の支え手の減少が見込まれることも踏まえ、これまで以上に効率化の視点も意識しなくてはならない」と強調。「施設の患者を多く診ている医療機関でターミナルケア加算が少ない」と今後の課題を挙げた上で、「効率的に訪問診療を実施している実態を踏まえ適正化すべき」と述べた。

同じく支払側の佐保昌一委員(連合総合政策推進局長)は「在宅医療を特に必要とする患者・国民が困らないような在宅医療の提供とメリハリのある診療報酬が必要」とした。

患者代表の高町晃司委員(患者本位の医療を確立する連絡会)は在宅における看取りの状況などに言及しながら「医療機関の連携を強化すべき。患者が希望する医療を受けられることが非常に重要」と要望した。

.

何をもって適正だと評価するのか

こうした意見に対し、診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)が反論。「適正化は必要だが、そのときに最も重要なことは、何をもって適正というのか。何をもって適正だと評価するのかということ。それなくして適正化はあり得ない」とし、「さまざまな多様性があるので、実態を踏まえた多角的な検討、評価軸が重要」と述べた。

続いて池端副会長が発言。「適正化も大事だが、支援も大事だ」とし、在宅医療の在り方について見解を示した。詳しくは以下のとおり。

【池端幸彦副会長】

今後、入院患者は地域によって増減があるが、外来はどんどん減る。一方で、在宅医療は全国的に増えていく。2040年に向かってピークを迎える非常に大事な医療である。ご指摘のように適正化は大事であるが、その支援も大事である。在宅医療は地域医療の原点だと思う。例えば介護保険も地域が原点になる。それで介護保険の保険者が市町村になったという経緯もある。在宅医療も基本は地域ということを念頭に置かなければいけない。健康な状態の時には外来に通っていたのに病気になって通えなくなる。そして在宅に移行する。そうしたら、かかりつけの先生が訪問診療をする。これが在宅医療の原点だと私は思っている。

ただし、原点とは言いながらもできない場合がある。例えば、過疎地。医療資源が少ない地域ではどうするのか。あるいは、夜間に24時間の連携ができない、1人医師の診療所だけではカバーできない。そこをどう支援するか。これらの対応を組み合わせて進めていく必要がある。

今回のコロナ禍では、外出して医療機関を受診できない患者が往診してもらうニーズがあった。そうした中で、大規模な在宅事業所が全国的に展開した。これは一定の役割を果たしたとは思う。ただ、平時に戻った段階で、「便利だから」「外来に行くのが面倒くさいから」ということで、「緊急で来てください」という要望を全て受け入れて、往診で全てを賄うことがまかり通れば医療財政が逼迫してしまう。そのため、ここには一定程度の歯止めが必要ではないか。先述したような組み合わせも必要だし、一方で歯止めも必要だということ。今後に向けて方向性を考えながら各論に落とし込まないといけない。一方だけを見ていると一方を落としてしまうことがある。

在宅医療は介護保険と同じで地域差が大きい。都道府県別に見ても対人口比で在支診・在支病が多い地域、少ない地域がある。なぜ少ないかを考えると、往診に行きたくても行けないような地域がある。一方、都会は在宅医療が非常に発展しやすい。自転車で回って採算が取れる、訪問診療の数を稼げる。施設総管が入れば、なおさら、そういうことになる。この効率性をどう見るか。地方の非効率性をどう見るか。両方とも必要だと思う。その落としどころは、さじ加減が非常に難しいかもしれないが、避けては通れない問題である。このように様々な背景を考慮しながら、適正化を進めてほしい。以上が在宅医療に関する私の総論的な考え方である。

次に、各論について述べる。まず訪問診療と往診の関係。往診ばかりで訪問診療がないというのは、原理原則から考えると、ちょっと違うかなと思うので何らかの歯止めが場合によっては必要だろう。ただし、緊急往診ができないような状況の地域もある。そこで、何らかのかたちで、その時だけ行く。急性期病院と慢性期病院の連携もある。緊急往診が必要だが救急車で運ばれるほどではないような場合もある。往診のサービスを残しながら、でも通常の疾患とは違う対応が必要なケースもあるだろう。

在支診と在支病、一般の往診だけの病院との関係については、日本医師会がすすめているように、午前中は外来だけをやって、午後は通院できない患家に往診する。24時間、一応は連絡が取れる。しかし、土日などで急に困ったときには、在支病・在支診と連携をとって、そして在支病にもメリットがあるかたちの連携をとれるような体制をつくっていただき、面で在宅を支える。こういう考え方が必要ではないか。

在宅看取りが少ないとの指摘もあった。がん末期の患者さんが病院から在宅に帰ったものの、訪問診療や往診等がないまま亡くなってしまう人が一定数いる。私は、がん患者さんのお看取りをした経験が多いので言わせていただくと、伴走の期間が必要であるということ。例えば、病院から在宅に患者が戻ったときに急に引き受けることになり、1週間後に亡くなることがある。訪問看護も訪問診療も入れないし、入ったとしても信頼関係ができず、なかなかうまくいかない。「つらくなったから病院に戻してほしい」と言われ、病院に戻って看取ることがある。

そのため、最低でも3カ月ぐらいの伴走期間が必要。治療している病院と在宅医療をしている医療機関が伴走する。最初は月に1回でも2回でもいい。訪問看護が入って24時間の連携が取れて、緊急時には入るという連携をとる。一方、病院では、がんの治療を続けながら緩和ケアも同時に行っていく。そういう伴走があって、最終的に病院に通えなくなったから在宅に切り替えるということで、週に1~3日の訪問診療。そして看取る。

こういう伴走の期間が一定程度ないと、患者さんと医療機関の信頼関係をつくれないままに看取ることになってしまう。病院と在宅医療の伴走を認めるような、何かきっかけができればいいと常々感じている。病院の医師は最後まで治療したいという思いがあり、どうしても抱えてしまうところがあるので、伴走することがOKという仕掛けができるといい。これは私の個人的な意見かもしれない。

ICTの利活用もいいとは思うが、在宅で看取ることを考えると、ICTだけでは絶対に無理だ。どこかで対面で連携しないと信頼関係はできない。対面を原則にしつつ、ICTを使うことが必要ではないか。

栄養食事指導については、栄養ケア・ステーションが全国にできているものの、診療報酬を請求するための仕組みにハードルがある。管理栄養士がいない診療所から栄養ケア・ステーションを利用しようとすると、一定の契約関係が必要になる仕組みなので、もう少し柔軟な運用ができるような体制になることが望ましい。栄養ケア・ステーションと連携しやすくなるように検討していただきたい。以上、在宅医療に関する現場感覚として意見を述べた。

(取材・執筆=新井裕充)

2023年10月5日