「ダイナミックな改定になった」 ── 武久会長、答申翌日の定例会見で

令和4年度の診療報酬改定案が2月9日に答申された翌日、当会は定例記者会見で「2022年度診療報酬改定に対する日本慢性期医療協会のスタンス」を発表した。会見で武久洋三会長は「高度急性期をより高く評価する今回の改定を支持する」と評価しながらも、「療養病床を出自とした地域包括ケア病棟に対する非常に厳しい決定」との見方を示した。

地域包括ケア病棟の見直しについて武久会長は、一般病床と療養病床に差をつけたことや、多くの減算規定を導入したことなどを挙げ、「ダイナミックな改定になった」と述べた。

その上で、武久会長は「10%も15%も減算されてしまっては病棟運営は非常に厳しい。こういうことをわかった上でこのような改定をした」と指摘。「これだけ多くの減算要件を設けたということは、減算要件に該当する病院は地域包括ケア病棟の算定をあきらめるように、と言っているようなもの」と述べた。

今後の対応については、「療養病床が主体の『慢性期多機能病院』は地域包括ケア病棟をまともに運営できるかが勝負になる。ゆっくり治療すればよいという昔の慣習が抜けない病院は、マインドの切り替えが必要」とし、一般病床・療養病床の区分の廃止などを改めて主張した。

この日の会見の模様は以下のとおり。なお、会見資料は日本慢性期医療協会のホームページをご覧いただきたい。

.

.

優秀な医系技官への期待

[武久洋三会長]

診療報酬が出た。皆さんも興味津々であると思うが、慢性期医療の現場でも今回の改定は非常に厳しい状況である。

全体として、やや財務省からのプレッシャーが強かったと思うが、よく見てみるとリーズナブルで、EBMに基づいた改定になっていると思っている。

「仕方がないかな」とあきらめる部分と、「これを頑張って取っていこうかな」と思うところがある。

.

[池端幸彦副会長]

今回の答申を受けて日慢協としてこれをどう評価するか、また、これを受けて会員に対してどういうアピールしていくかを中心に武久会長からプレゼンテーションをお願いしたい。

.

[武久会長]

「2022年度診療報酬改定に対する日本慢性期医療協会のスタンス」を中心に述べたい。

これまで診療報酬改定は、厚生労働省保険局医療課の医系技官によって主に行われている。優秀な医系技官は現在の保険医療の状況について、どのようになってほしいと思っているのだろうかと常に思いながら改定を見ている。

総論的なことだが、私は以下のように期待している。

・国民が健康で長生きできる環境を整えることを第一に考えてくれているだろう。

・できるだけ多くの日本人が健康寿命を延ばして、幸せな長寿を全うできるように思ってくれているだろう。

・医療に従事する医師をはじめとする多くの専門職が日本人の健康を守るために働きやすい環境をつくってくれるだろう。

・多くの医療機関の健全経営も保持してくれるだろう。

・健全で最新の医療を提供できるように研究開発できるような環境をつくってくれるだろう。

・このたびの新型コロナウイルス感染症のような新興感染症に対する治療や予防に努力してくれるだろう。

.

高度急性期の手厚い評価を支持する

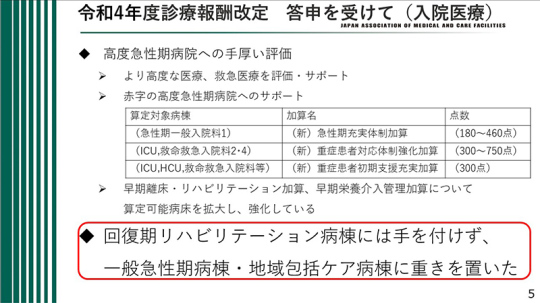

今回の改定について、まず驚いたのは、高度急性期病院への手厚い評価である。診療報酬を下げないと、財務省に叱られると言われながらも、この高度急性期病院への手厚い評価。私たち慢性期医療の立場から言うと、これは非常に評価したいと思う。

というのは、高度急性期には赤字の病院が多いので、このようなサポートをしていただけると、後方を担うわれわれ慢性期医療の現場にとっても非常にありがたいと思っている。

今回の改定では回復リハビリテーションには大きな変化をつけていないが、一般急性期や地域包括ケア病棟に重きを置いた改革になっていると思う。

日本慢性期医療協会としては、高度急性期病院をより高く評価する今回の改定を強く支持している。

.

.

一般と療養、「大きな差をつけた」

地域包括ケア病棟について、在宅医療をもっと推進したい厚労省は、診療所の医師をはじめとする現在の在宅医療提供体制では在宅支援機能が十分ではないとの見方から、200床以上の地域包括ケア病棟にも在宅患者の支援を要件化した。

そして厚労省は「地域包括ケア病棟は地域の救急医療を担うところ」という確固たる方針を示した。

さらに今回の改定では、初めて一般病床の地域包括ケア病棟と療養病床の地域包括ケア病棟で要件に差をつけた。かなり大きな差である。

慢性期医療は約30年間で大きく変わった。当初は「介護力強化病院」等の名前で、治療というより介護を主体とし、虚弱な高齢患者を長期に収容している病院だった。日本の病床は急性期であろうと慢性期であろうと同じ「その他病床」として統一されていた。

それから約10年後の2003年、「その他病床」は「一般病床」と「療養病床」に分けられた。2006年、医療区分制度が導入された。それまで老人収容所のような療養病床が多かったが、療養病床は少しずつ変わり始め、「慢性期治療病床」になった。

現在の療養病床は、医療区分制度が導入されてから16年が既にたっているが、現在は「慢性期重症治療病棟」となっている。死に至りかねない患者さんを受け入れて集中的に治療を行い、50%以上の患者が軽快退院している。

.

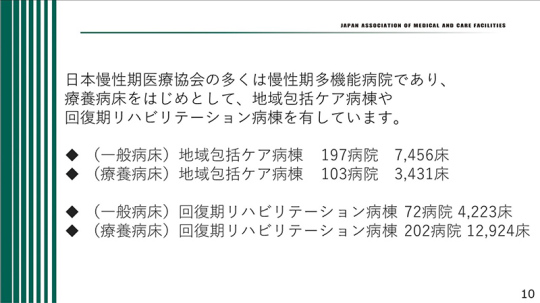

「慢性期多機能病院」が多い

日本慢性期医療協会の会員病院の多くは「慢性期多機能病院」である。療養病床をはじめとして、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟を有している。

アンケートによる調査の範囲内だが、300病院が地域包括ケア病棟を運営している。

.

.

一般病床からの地域包括ケア病棟は197病院、療養病床からの地域包括ケア病棟は103病院である。一般病床からの届出が多い。

一方、回復期リハビリテーション病棟は、一般病床から72病院、療養病床から202病院となっており、地域包括ケア病棟と逆の傾向が見られる。療養病床からの届出が多い。

日本慢性期医療協会の多くは「慢性期多機能病院」として、地域で軽度・中度の救急患者と回復期リハビリテーション患者と重度の慢性期患者を担当してきた。

高齢者が主体となっている日本の医療において、日慢協の会員病院を中心とする「慢性期多機能病院」がその役割を果たし、期待されている機能を発揮していかなければならない。

.

ダイナミックな改定になった

今回の改定の目玉は、地域包括ケア病棟である。2014年にアメリカのLTAC病棟の日本版として、そして「亜急性期入院医療管理料」の代わりとして誕生した。

当初は、大病院も中小病院も許可病床数の制限なく算定が可能だったが、この2本柱が今回大きく変わり、主に中小の多機能病院の柱として成長した。

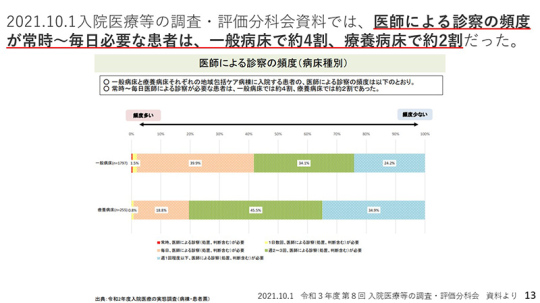

昨年10月1日の「入院医療等の調査・評価分科会」では、地域包括ケア病棟について、一般病床と療養病床について医師による診察の頻度を比較している。それによると、常時~毎日医師による診察が必要な患者は、一般病床が約4割で、療養病床の倍であったと発表されている。

これまでは、地域包括ケア病棟は一般病床も療養病床も同じ条件で運営されてきたが、こうした機能に多少の差があることを把握した上で、今回のようなダイナミックな改定になったと想像している。

.

.

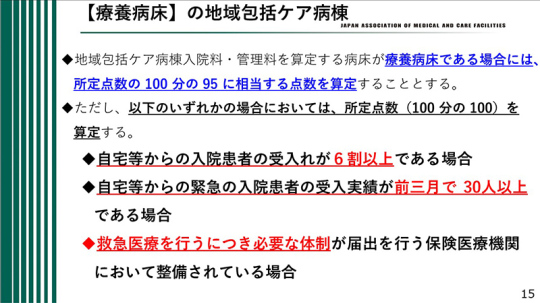

療養病床は5%減算される

今回の改定では、地域包括ケア病棟の機能を見事に定めてくれた。これまで一般病床より医師の数が少ない療養病床でも、一般病床と同様に地域包括ケア病棟として認めていただいたが、療養病床の地域包括ケア病棟に次の要件が加わった。

.

.

療養病床であるというだけで所定点数の100分の95となり、5%減算される。ただし、以下のいずれかの場合には100分の100として、従来どおり算定できる。

「いずれか」であるから、次の3つのうち、どれかに該当すれば減算はない。すなわち、①宅等からの入院患者の受入れが6割以上である場合、または、②自宅等からの緊急の入院患者の受入実績が過去3カ月で30人以上である場合、または、③救急医療を行うにつき必要な体制が届出を行う保険医療機関において整備されている場合である。

ただし、従来から厚生労働省医政局の通知では、「医療機関としても、患者からの診療の求めに応じて、必要にして十分な治療を与えることが求められ、正当な理由なく診療を拒んではならない」とされている。すなわち、全ての医療機関が救急患者を診るべきとされている。

.

療養病床の救急指定について指導を

療養病床は地域の高齢者の医療にとって重要である。療養病床の病院も地域の救急指定を取れるように、地域の自治体に申し入れていただきたい。

日慢協の会員病院は、慢性期病棟であっても救急指定を取り、積極的に高齢の救急患者を診察する地域包括ケア病棟を目指そうではないか。

そして厚労省には、療養病床を持つ病院が日本各地のどこでも救急指定を取れるように指導していただきたい。

高齢者は体力や抵抗力が十分ではない。多くの臓器の機能低下に伴い、複雑な状況にある。こうした高齢患者の治療は、慢性期医療に精通した私たち日本慢性期医療協会の会員病院にお任せいただきたい。

現在、緊急手術や特殊な治療の必要な患者よりも、体力や臓器の機能が低下した患者が増えている。感染症を合併した患者も増加している。

療養病床の地域包括ケア病棟を有する「慢性期多機能病院」は救急指定を取り、軽度・中度の救急患者を積極的に受け入れようではないか。

.

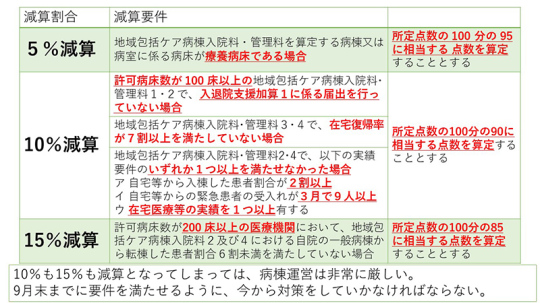

地域包括ケア病棟に厳しい改定

地域包括ケア病棟の減算割合は、「5%」「10%」「15%」となっている。10%の場合は、在宅復帰率が7割を満たしていないと駄目だとか、また「自宅等から入棟した患者割合が2割以上」とか、「自宅等からの緊急患者の受入れが3月で9人以上」とか、「在宅医療等の実績を1つ以上有する」などの要件がある。

療養病床を出自とした地域包括ケア病棟に対する非常に厳しい決定である。

.

.

200床以上の病院は、自院の一般病棟から6割以上の患者を入れた場合には15%も減算を強いられるということで、大病院が院内の患者を地域包括ケア病棟に移す場合にも非常に強いペナルティとなっている。

10%も15%も減算されてしまっては病棟運営は非常に厳しい。こういうことをわかった上でこのような改定をしたということだと思う。

.

地域包括ケア病棟をあきらめるか

9月末までに要件を満たせるように、半年間の間にきちんとクリアしなさいということだろう。

しかし、地域包括ケア病棟の改定についてこれだけ多くの減算要件を設けたということは、減算要件に該当する病院は地域包括ケア病棟の算定をあきらめるように、と言っているようなものだ。そのように感じている病院もあるだろう。

こうした改定を受けて残った地域包括ケア病棟がどのような病院であるべきかを考えなければいけない。

厚労省は、地域包括ケア病棟は中小病院の一般病床で「地域急性期」の機能を有し、地域の救急患者を受け持ってほしいと思っているのだろう。

また、療養病床の地域包括ケア病棟が機能的に少し劣るので、救急指定を取って、前を向いて地域医療を支えていく気概があるなら算定をしてくれてもよいと思っているのかもしれない。

.

マインドの切り替えが必要

厚労省は、昔のような療養病床の存在する場所はないと考えている。高齢者の長期臥床病床は療養病床ではないと宣言している。療養病床を持ち続けるなら、重症患者の治療を受け持ってほしいと思っているのだろう。

療養病床が主体の「慢性期多機能病院」は今後、地域包括ケア病棟をまともに運営できるかが勝負になると思う。ゆっくり治療すればよいという昔の慣習が抜けない病院は、マインドの切り替えが必要かと思う。

もはや療養病床は療養病床ではなくなっている。療養病床を療養のための病床にしては駄目だ。病床の名称を変えるべきである。医療区分を廃止し、急性期から慢性期まで一貫したDPC対応とすべきである。

.

ポストコロナを積極的に受け入れ

ポストコロナ対応についても述べる。日本慢性期医療協会の病院では、従来からポストコロナの患者さんを積極的に受け入れている。ダイヤモンド・プリンセス号の2020年2月から対応が始まり、現在に至る第6波でもどんどん引き受けている。

高齢者のコロナ患者が急増している。そして、呼吸器症状のみならず発熱からの衰弱や栄養投与不足による体力の低下などに対するリハビリテーションは、われわれ慢性期医療協会に任せていただきたい。急性期病院ではこれらへの十分な対応は難しい。

厚労省からも、こうした対応を強く要請されている。われわれは、ポストコロナを積極的に受け入れる。

コロナ専用病床を持つ病院が「自分たちでなければ治せない」と思っているのであれば、大きな間違いである。急性期病院は、衰弱からの回復やリハビリテーションが得意ではない。われわれのポストコロナ病床に紹介していただければ、きちんと日常に戻して差し上げたい。

.

.

日本慢性期医療協会は「良質な慢性期医療がなければ日本の医療は成り立たない」とずっと提唱してきた。慢性期の患者さん、高齢患者さんの軽度・中度の救急変化については、日本慢性期医療協会の会員病院が積極的に受け入れさせていただきたい。

本日は、2022年の診療報酬改定の対するスタンスを中心に述べた。先ほどの理事会で皆さま方のご承諾をいただいた上で発表している。私からは以上である。

(取材・執筆=新井裕充)

2022年2月11日