黒字経営になるような仕組みを ── 実調を踏まえ田中常任理事

介護サービスを提供する事業所などの経営状況が報告された厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の田中志子常任理事は「赤字でいいという運営をしているところはない」と強調した上で、「他産業と同様に黒字になる経営にもっていけるような仕組みを考えていかなければならない」と訴えた。

厚労省は11月16日、社会保障審議会(社保審)介護給付費分科会(分科会長=田辺国昭・国立社会保障・人口問題研究所所長)の第231回会合を開催し、当会から田中常任理事が委員として出席した。

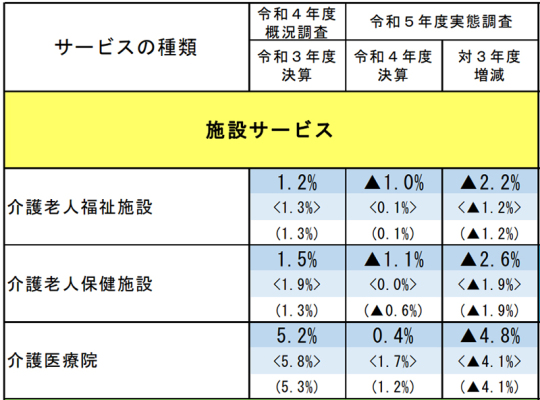

厚労省は同日の分科会に「令和5年度介護事業経営実態調査」(実調)の結果を提示。それによると、全サービス平均の収支差率は2.4%で、前年度から0.4ポイント悪化した。施設サービスでは特養がマイナス1.0%、老健は同1.1%だった。

.

.

非常に厳しい状況になっている

特養と老健の収支差率について厚労省老健局老人保健課の古元重和課長は「人件費や光熱水費の増加などが影響して収支差率が低下した」と説明。「制度施行後、初めてマイナスの平均収支差率になっており、非常に厳しい状況になっている」と述べた。

一方、居宅サービスについて訪問介護は2%アップの7.8%、通所介護は0.8%上昇して1.5%となっている。古元課長は「これらのサービスは、収入はほぼ変わらず支出が減少した結果、収支差率としては上昇している」と分析した。

その上で、古元課長は「増加額としては、例えば訪問介護で約6万円、通所介護で約4万円という数字なので、実質的には経営改善への影響は限定的ではないか」との見方を示した。

.

実態把握に努めていただきたい

質疑で、稲葉雅之委員(民間介護事業推進委員会代表委員)は「各介護サービスにおける収支差率を見ると、訪問介護や通所介護などはプラスの結果が出ているが、居宅系サービス事業者の肌感覚というか、経営の実感とはかなり異なるのが正直なところ」との認識を示し、「今回の収支差率が独り歩きすることで介護報酬改定の評価にマイナスの影響が出ないことを望む」と述べた。

その上で、稲葉委員は「物価の高騰や人員不足が続く中で、介護現場でどのような現象が起きているのか、この調査結果だけではわからない点がある」と指摘。「追加のヒアリング調査や実態調査の分析等を実施していただき、実態把握に努めていただきたい」と求めた。

古元課長は「常勤職員が離職して非常勤職員を増やしているなど、収支差率が上昇しても人材確保が困難な中で厳しい事業経営となっている状況がうかがわれる」とし、「収支差率だけでわからない点があることはご指摘のとおりだと思うので、引き続き、さらなる分析などに努めてまいりたい」と答えた。

田中常任理事は介護サービスの質を向上させる上でも経営状況の改善が必要であるとの見解を示したほか、介護施設における専門性ある看護師の評価を求めた。

【田中志子常任理事の発言要旨】

どの産業においても赤字でいいというような運営をしているところはないと思う。利用者に質の良いケアを提供し続けるためにも、仕事の意義を感じている職員を守るためにも、他産業と同様に黒字になる経営にもっていけるような仕組みを考えていかなければならないと思っている。

介護施設においても医療依存度の高い人が増えている。医師だけでなく、特定行為を行える看護師の配置など専門看護師の評価については継続的に検討していく必要があると思う。

.

協力医療機関を定めることを義務化

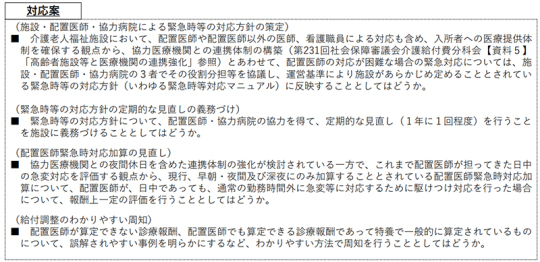

この日の分科会では、前回に引き続き令和6年度介護報酬改定に向けた検討を進めた。厚労省は同日の会合に施設系サービスを中心に論点や対応案を示し、委員の意見を聴いた。

.

.

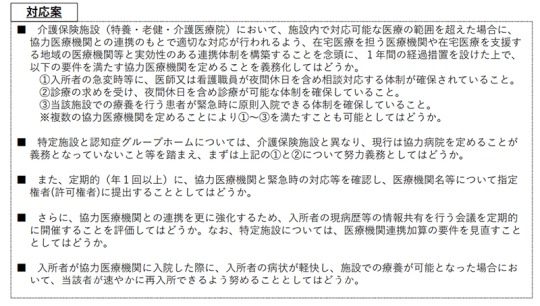

この中で、資料5「高齢者施設等と医療機関の連携強化」については多くの発言があった。自治体の担当者から「地域により医療・介護資源の状況は異なり、要件を満たす協力医療機関を確保すること自体が困難な介護保険施設もある」との声が上がったほか、要件の厳しさを指摘する意見もあった。

厚労省が今回示した対応案では、「以下の要件を満たす協力医療機関を定めることを義務化してはどうか」とした上で、「定期的に協力医療機関と緊急時の対応等を確認し、医療機関名等について指定権者に提出」、「入所者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催」などを挙げている。

.

.

田中常任理事は、定期的な報告について現場の負担が増えることを懸念し、施設長が変更した場合などに限定するよう見直しを提案した。

【田中志子常任理事の発言要旨】

年1回以上の定期的な協力医療機関との状況の確認の提出に関しては、事務手数が増えることが心配され、現場にとっては負担になるのではないか。施設長が変更したとき、あるいは連携先の病院長が変更したとき、あるいは行政による現場指導の際に確認する程度にとどめてはどうかと提案する。

.

日中の駆けつけ対応を評価

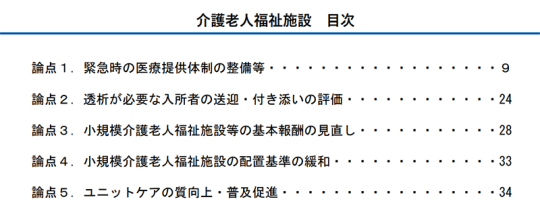

特養(資料1)については、「緊急時の医療提供体制の整備等」や「透析が必要な入所者の送迎・付き添いの評価」など5項目の論点が示された。

.

.

現在、早朝・夜間と深夜にのみ加算できる「配置医師緊急時対応加算」について厚労省は「日中であっても、通常の勤務時間外に急変等に対応するために駆けつけ対応を行った場合」を評価する方針を示した。

.

.

田中常任理事は「配置医師をしている立場からも大変ありがたいことだと思っている」と謝意を示し、「これまでボランティアになっていた部分がしっかりと見ていただけるのは医師にとっても重要な評価だ」と述べた。

.

老健施設で対応できる医療ニーズがある

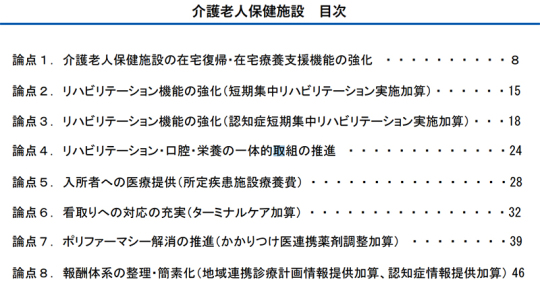

老健(資料2)については、「入所者への医療提供(所定疾患施設療養費)」など8項目の論点が示された。

.

.

前回改定で蜂窩織炎が追加された「所定疾患施設療養費」の効果について厚労省は「医療機関へ転院させた利用者がいた施設の割合が25.0%から9.7%に低下」と評価。次期改定では、「慢性心不全が増悪した場合について所定疾患施設療養費の対象として追加する」との方針を示した。

質疑で、東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)は「老健施設の管理医師の適切な判断のもとで算定されている」と伝えた上で、管理医師のレベルアッに向けた研修の実施状況などを紹介。「医療費削減の観点からも、また生活機能を維持するためにも、老健施設で治療できる医療ニーズについては、できるだけ施設内で治療すべきだ」と述べた。

田中常任理事もこうした考えに賛同し、「早期治療に結びつきやすいと思うので大歓迎」と厚労省案を評価。「急性期病棟にお願いしなければならない状況であれば、しっかりとアセスメントし、きちんと急性期病院にお願いする意向に変わりはない」と述べたほか、ポリファーマシー解消の推進など、老健に関する対応案について見解を示した。

【田中志子常任理事の発言要旨】

論点1「介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援機能の強化」については、「入所前後訪問指導割合及び退所前後訪問指導割合に係る指標の取得状況を踏まえ、基準を引き上げることとしてはどうか」との対応案が示されている。

この点、入退所時の訪問についてはパーセンテージの引き上げということだけではなく、利用者と同行し、本人の意向や能力を活用できる計画を立てるなど、真に利用者のためになることをしっかりと評価してはどうかと提案する。

論点5「入所者への医療提供(所定疾患施設療養費)」については、慢性心不全の急性増悪などの早期治療に結びつきやすいと思うので大歓迎である。

一部の方々に誤解されているようなので、あえて発言させていただくと、何でもかんでも介護施設で治療しようということではなく、先ほど東会長もおっしゃられたように、できる範囲の中で施設療養を行うのであって、急性期病院へお願いしなければならない状況であれば、しっかりとアセスメントし、きちんと急性期病院にお願いする意向に変わりはないことを加えて発言する。

論点7「ポリファーマシー解消の推進(かかりつけ医連携薬剤調整加算)」については、同加算に新たな要件が追加されるようになったことはとてもありがたいことだと思う。

一方、介護医療院について申し上げると、診療報酬では、病院に入院中の患者の減薬について薬剤総合評価調整管理料がある。ポリファーマシー解消のために、介護医療院においても減薬の努力をしている施設もあり、診療報酬に合わせた評価を導入してはどうかと提案する。

同じく、特養においても高齢・重度要介護の入居者が多く、ポリファーマシーは課題の1つであると思うが、薬を見直すことに努めている配置医師がいるかどうか。そういった配置医師と、薬を減らすことを意識していない配置医師の処方数の差異についての調査はしたことがないと聞いているので、今般の事情を踏まえて、そのような調査を実施してはどうかと提案する。

.

意思決定支援の強要は控えるべき

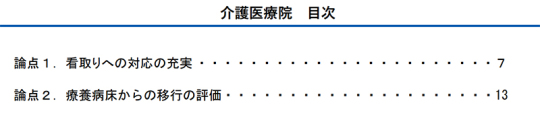

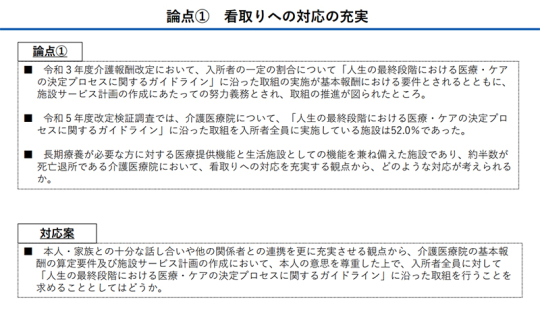

介護医療院(資料3)については、論点として「看取りへの対応の充実」「療養病床からの移行の評価」の2項目が挙がった。

.

.

このうち「看取りへの対応の充実」の対応案では、ガイドラインに沿った取り組みを「入所者全員に対して」「求めることとしてはどうか」と提案している。

.

.

質疑で、江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「人生の最終段階における意思決定支援はとても丁寧なプロセスが求められるので、しっかり取り組んでいただきたい」としながらも、本人が意思決定支援を望まないケースも存在することを指摘。「意思決定支援を強要することは控えるべき」との認識を示した。

田中常任理事は、本人の意思表示が難しい人もいることを指摘。こうしたケースに対応するための好事例などを参考にした取り組みの推進を求めた。

【田中志子常任理事の発言要旨】

介護医療院における看取りへの対応は重要であると考えている。これまで介護医療院では、本人の意向が聞き取れないためにACPについてハードルが高いと考えている方々が多い。今後は、そうした問題を解消するような「日本型ACP」の推進を行っている介護医療院も存在していることを周知する必要があると思う。

(取材・執筆=新井裕充)

2023年11月17日