自由のきかない病棟になりつつある ── 地域包括ケア病棟について井川副会長

令和6年度の診療報酬改定に向けて入院医療について議論した厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の井川誠一郎副会長は地域包括ケア病棟について「自由のきかない病棟になりつつある」と懸念し、多様な機能を評価するよう求めた。

厚労省は7月6日、中央社会保険医療協議会(中医協)の診療報酬調査専門組織である「入院・外来医療等の調査・評価分科会」の令和5年度第3回会合を開き、当会から井川副会長が委員として出席した。

厚労省は同日の会合に80ページの資料を提示。①急性期入院医療(その1)、②地域包括ケア病棟(その1)、③横断的事項等(その1)──の3つの議題について課題や論点を挙げ、委員の意見を聴いた。

.

.

精神科の入院体制がどうなるのか

1つ目の議題である「急性期入院医療」では、総合入院体制加算と急性期充実体制加算について保険局医療課が実施したヒアリング調査の結果が示された。

それによると、今後の届出見込みについて「総合入院体制加算1の施設基準の届出に向け、精神科病床の準備を検討していたが、急性期充実体制加算が新設されたため、精神科病床を持たない決断をし、急性期充実体制加算の届出を行った施設があった」としている。

その上で、急性期入院医療の論点として「総合的に幅広い診療を行う体制に対する評価」などを挙げた。

.

.

質疑では、「総合入院体制加算1が急減している。今後、精神科の入院体制がどうなるのか。精神科病棟が減っていくのではないか」と危惧する声があった。

.

身体拘束、「いずれの入院料でも」

一方、3つ目の議題では「横断的事項」として身体拘束を主なテーマに掲げた。

現状の説明に先立ち厚労省の担当者は「介護保険では『緊急やむを得ない場合』に該当する3要件が明示されており、拘束に対する意識が非常に高くなっている」と紹介した。

その上で、身体拘束の実施状況について令和4年度調査の結果を提示。「急性期・回復期・慢性期・治療室、いずれの入院料においても一定程度拘束されている現状と、一部、非常に高い拘束率の所もある一方、拘束なしで取り組まれている医療機関もある」とし、「いずれの入院料においても(拘束が)あるといったところが今回の結果の特徴だったと受け止めている」と述べた。

論点では、「身体的拘束を組織的に予防・最小化するために必要な取組や評価」を挙げた。

.

.

にわかには信じがたい結果

身体拘束に関する質疑で、日本看護協会の前副会長である秋山智弥委員(名古屋大医学部附属病院教授)は「にわかには信じがたいような結果」と疑問を呈した。

身体拘束の定義について認知症ケア加算の算定要件では、「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限」としている。

調査結果について秋山委員は「抑制帯やミトンなどの典型的な身体拘束だけではなく、いわゆる離床センサーの一部が身体拘束の中にカウントされている可能性があるのではないか」と指摘した。

今回の資料では、身体拘束の実施理由も示された。それによると、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」または「転倒・転落防止」が多く、これらを合わせて「約9割を占めた」としている。

.

トップダウンがなければ動かない

秋山委員はまた、「院内で患者さんの転倒・転落が起きると看護職が法的に責任を問われる。それが身体拘束ゼロに向けた取り組みの妨げにもなりうる」と指摘。「看護職だけでなく多職種全体で、組織一丸となった取り組みが評価されるように」と訴えた。

井川副会長も定義の明確化を図る必要性を指摘した上で、組織で取り組む重要性を強調。「トップダウンがなければ下は動いてくれない。トップに本当にやる気があって強く指示が出せている病院だけが日本慢性期医療協会のメンバーの中でもできている」と述べた。井川副会長の発言要旨は以下のとおり。

■ 横断的事項(その1)について

.

詳細な分析に感謝する。身体拘束の実施状況について66ページによれば、全般的な傾向は一致しているようだが、慢性期など、そして治療室に関しては中身が異なると考えられる。例えば、Aラインが挿入されている場合は抑制帯を使用した拘束が必要となる場合もあるだろう。一方、看護師の配置が異なる点も考慮する必要がある。例えば、夜間や集中治療室ではほとんどの時間、看護師が存在する。その結果、拘束はある程度、緩和することができるだろう。すなわち、どのような拘束が実施されているのか、その具体的な内容は病棟や患者の状態によって大きく異なる。

その上で、いくつか確認したい。まず、66ページの右下に記載されている身体拘束の定義について。「抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用」とされている。そうすると、4点柵は含まれないのではないか。また、秋山委員が指摘した離床センサーマットは、この定義に含まれないと解釈するのだろうか。

続いて確認したいのは、70ページの拘束の理由について。これは単一回答か複数回答か。例えば、療養病床などでは、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」と「転倒・転落防止」は常に表裏の関係にある。複数回答であれば両方とも選択したい。この点も確認したい。

その上で、「療養病棟の拘束はどうなっているのか」という指摘について説明する。確かに、「療養病棟は身体拘束が多い」という印象を受けるかもしれないが、68ページを見ると、療養病棟での身体拘束は3割ほどで、それほど多くはない。認知症があるために、数はどうしても増えてしまうのが実態だろう。

一方、身体拘束の内容を見ると、今回の調査では全ての拘束が一緒になっている。先ほど述べたように、四肢抑制という非常に厳しい抑制から、ミトンなどの簡易なものも含まれている。

そうした中で、療養病棟では抑制にはやはり慎重である。できる限り抑制はしないという意識がある。できるだけ軽度にする方向に進めている。しかし、今回のデータでは、そのような視点は全く反映されていないので、今後はその点を調査する必要がある。

「身体拘束予防ガイドライン」によれば、「トップ(経営者・院長・看護部長)が決断し、施設や病院が一丸となって取り組む」とされている。特に民間病院においては、トップダウン、つまり上からの指示がないと、下はなかなか動いてくれない。下から院長を動かすのは非常に難しい。したがって、トップが本当にやる気があり、みんなに強く指示を出しながら活動している病院が日本慢性期医療協会のメンバーでも身体拘束ゼロができていると思う。

.

【厚労省保険局医療課・加藤琢真課長補佐】

秋山委員から拘束の定義についての質問があり、離床センサーが拘束の範囲に含まれているのではないかとの指摘があった。井川委員からも定義を明確にする重要性が指摘された。どのように対応できるのか、今回の議論も踏まえて対応を検討したい。

中野委員からは、ガイドライン作成の後のフォローアップが必要であるとの重要なポイントをいただいた。トップマネジメント、病院長の決断が重要であるとの指摘もあった。

井川委員からは、療養の実態について説明をいただき感謝している。調査票については、この設問では単一回答を求めていたとの確認が取れた。

また、身体拘束の定義について、4点柵やセンサー等について質問があった。質問票の中で、点線枠囲みの中で(定義を示し)、こういったものがあるかないかを尋ねた。回答者にとって何が範囲に含まれるのかが明確でなかった点はご指摘のとおりだと思っている。今後の調査設計の際には、こうした点に留意したい。

身体拘束の質をどのように把握するかとの質問については、現時点では十分な知識を持っていない。専門家の先生方から意見をお聞きしながら、より実態を丁寧に把握できるような取り組みはしていきたい。

.

地域包括ケア病棟には多様性

議題2「地域包括ケア病棟(その1)」では、3つの機能のバランスが議論になった。

.

.

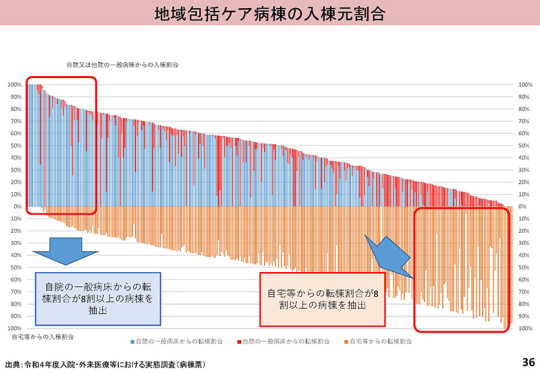

入棟元の割合について「自院転棟」と「直接入棟」が8割以上のレセプトなどを比較し、それぞれ実施されているリハビリや患者の状態などを示した。

質疑では、「地域包括ケア病棟には多様性がある」「大きな変更は必要ない」「ポストアキュートの重要性を評価すべき」などの意見があった。「全国がアベレージになればいいわけではない」と地域差への配慮を求める声もあった。

井川副会長は前回改定での対応などを踏まえ、「自由のきかない病棟になりつつある」と懸念。「救急がなくても在宅支援をしっかりやっていれば1つの役目を果たしているのではないか」と指摘し、厚労省の見解を求めた。詳しくは以下のとおり。

■ 地域包括ケア病棟(その1)について

.

詳細な分析に感謝する。いくつか質問したい。まず、36ページ目「地域包括ケア病棟の入棟元割合」について。これは前回の改定時にも取り上げられ、特に左端に真っ青の部分があって、自院の病棟からの転棟が100%というところが少なからずあった。その左側の約2割を何とかしなければならないという議論は記憶に新しい。

今回は、その両端の2割ずつを選択し、両端を比較する方法を取っている。しかし、地域包括ケア病棟について個人的な感覚としては、3つの機能がそれぞれ独立して存在し、いわば「3つの輪」がある。確かに、部分的には集約されているものの、それぞれが単独で機能しても全く問題がないと考えている。

だが、これら2つを比較し、それに合わせるような形にすると、結局、真ん中で集約されている部分だけが地域包括ケアの担い手となるような意図に見えてしまう。すなわち、全ての角を取り払ってしまうことで、地域包括ケア病棟が丸い形になってしまう。それによって、非常に自由のきかない病棟になりつつあるという気がして仕方がない。そのような意図がないのかどうか、確認したい。

次に、救急について触れたい。40ページ(地域包括ケア病棟に入棟した患者の入棟経路)によれば、地域包括ケア病棟に入棟している患者のうち、救急搬送により入院した患者は19.5%である。一方、救急搬送後、他の病棟を経由せずに地域包括ケア病棟に直接入棟した患者は5.7%である。つまり、一般病床などを持っている病院での転棟が多い。急性期一般入院料などを取っているため、そうした施設に救急が集まっている。要するに、施設として救急を持っているというだけであり、地域包括ケア病棟があるから救急が存在するわけではないことが今回のデータからは読み取れる。

そこで、地域包括ケア病棟において救急が要件として必要なのかという論点が新たに浮上する。すなわち、救急医療を提供できる病院は救急に取り組む。一方、自宅からの多くの緊急入院に対応している病院もある。救急部門を設置していなくても、自宅からの緊急入院への対応など在宅支援をしっかりやっていれば1つの役目を果たしていると考える。

したがって、全ての要件を満たさなければならないという考え方ではなく、例えば療養病棟ベースの地域包括ケア病棟のように、多少の減算があったとしても、それを認めてあげようというデータは出てこないものか。

さらに、高齢者救急の問題にも触れたい。総務省のデータで必ず問題になるのが高齢者の軽症患者の増加であり、それが救急の逼迫の原因であると指摘される。しかし、その軽症や中等症の規定は昭和39年頃のままである。軽症とは患者が自宅に帰れる状態を指すが、現状は高齢化が進んでいる中で、施設からの搬送患者のように軽症の患者でも自宅に帰れないケースが増えている。病院に収容せざるを得ない。そうした数も把握した上で議論する必要がある。

.

【厚生労働省保険局医療課・加藤琢真課長補佐】

地域包括ケア病棟の機能について非常に重要な指摘をいただいた。今回、まず説明したいことは、前回の改定を踏まえ、今まさに求められている地域包括ケア病棟の機能に対して、実績としてどれぐらい応えられているのかという観点。必ずしもこのデータに基づいてどんどん変えていくがためにデータを示しているわけではないことはご理解いただければと思う。注視しなければならないのは、冒頭で示した人口動態。2040年に向けて85歳以上の人口が増加する。既に増加傾向にある高齢者の救急搬送を考慮に入れると、全体的な需要としては、高齢者救急に対し、地域包括ケア病棟だけではなく、医療提供体制全般として、どう受け止めていくかは検討しなければならない。それが1つ目のポイントである。

もう1つは22ページ目に示したとおり、在宅医療の需要は今後、大幅に増えると予想される。これを考慮すると、在宅医療からの受け皿といった部分については、前回の改定でも対応は行われているが、今後さらに需要が増えることを見越して、どうあるべきかを検討していく必要がある。

同時改定の意見交換会でも議論されたが、高齢者が急性期をどこで受けるべきかという観点からは、リハビリ・口腔・栄養ということで、そういったケアが充実した施設が高齢者の急性期もできるだけ受けるべきではないかということに関しては、骨太の方針にも記載されているし、さまざまな所でも同様な意見をいただいていると認識している。そういった観点から、今回は改定を踏まえたデータを分析させていただいた。

井川先生から、地域包括ケア病棟に課せられている3つの機能をどこかに集約したいのかという指摘もいただいているが、もともと、この地域包括ケア病棟の3つの機能というのはいずれも重要であることは変更があるわけではないと思うが、今後の需要に対応できるような地域包括ケア病棟の在り方がどうなのかは今後、検討を深めていく必要がある。

「救急の入院がなしでもよいのではないか」との指摘については、現状を考えると、地域包括ケア病棟の持つ機能は高齢者の療養の環境として適しているだろうという観点から、救急入院を地域包括ケア病棟で受けていただく。直接かどうかは別として、軽症や中等症に関して受けていただくという観点で、どのような役割を果たしていただけるのかは引き続き議論が必要なのではないか。救急搬送で、軽症だが帰れない人がいるとの指摘もあった。そのような患者さんたちが増えている傾向は間違いないと思っている。昨日の中医協総会でも、救急搬送をしなくてもいいように地域包括ケアの中で連携を深めていくことが重要ではないかというコメントもいただいている。地域包括ケアを充実させるために地域包括ケア病棟を持つ医療機関が果たす役割が何なのか、その点も議論を深めていきたい。

(取材・執筆=新井裕充)

2023年7月7日