旧7対1の3割減、「ショックを受けている」 ── 支払側の主張に池端副会長

急性期病院の厳格化に向けて旧7対1入院基本料の病院を約3割減らす案を支持する意見があった厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長は厳しい経営状況を訴えた上で「ショックを受けている。地域で頑張っている中小規模の医療機関は、この議論をどう考えるか。まだ有事は続いている」と今後の影響を懸念した。

厚労省は1月12日、今年最初となる中央社会保険医療協議会(中医協、会長=小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)総会の第509回会合をオンライン形式で開催し、当会から池端副会長が診療側委員として出席した。

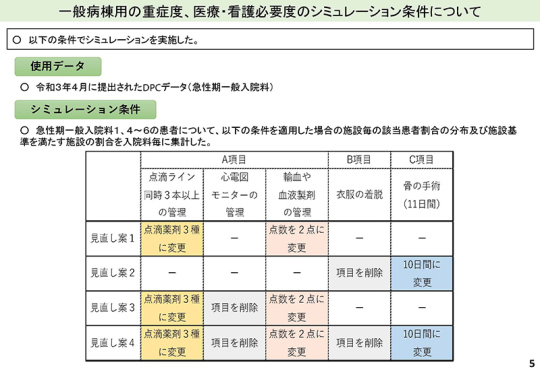

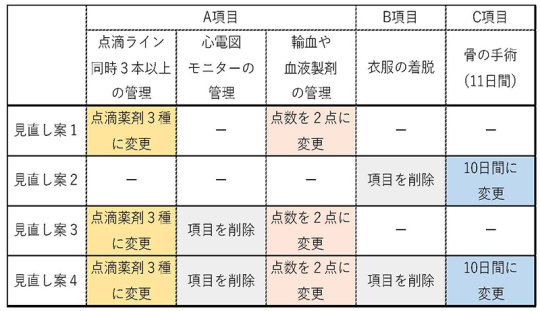

厚労省は同日の総会に「入院(その9)」と題する資料を提示。その中で、重症度、医療・看護必要度の見直しに向けた4つの案を示した。

.

.

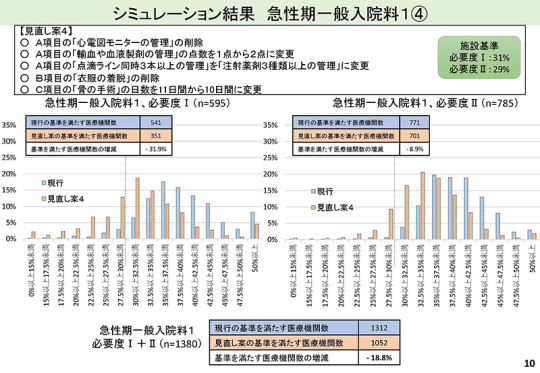

厚労省のシミュレーションによると、最も厳しい「見直し案4」では、旧7対1(急性期一般入院料1)の約3割が基準を満たさない結果となる。支払側はこの案を支持したが、診療側は反対した。

.

.

現状よりも厳しい結果になる

質疑の冒頭で、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「日本全国でオミクロン株が急速に拡大しており、医療提供体制が逼迫をしている地域も出始めている現状において、急性期入院料の評価体系を厳格化する議論をすることには賛成できない」とし、「現行よりもさらに充実した評価がなされるのが自然な流れであるはず」と主張した。

その上で、特にA項目の「心電図モニターの管理」の削除に言及し、「処置や手術の該当割合が多くない内科系の急性期病棟に大きな影響が生じる」と懸念。今回の見直し案について「現状よりも厳しい結果になる」との見方を示し、「到底、承服できるものではない」と述べた。

城守委員は「中小の医療機関はコロナ感染症に対して持てる力を結集して急性期医療への対応を行っている」と現状を説明。「中小医療機関の急性期の評価を厳格化することはあり得ない改定と言わざるを得ない」と訴えた。

島弘志委員(日本病院会副会長)も「重症度、医療・看護必要度の評価項目を大きく変えることは急性期の医療施設にとって多大なる影響がある」と述べた。

.

見直し案4を基本に、基準も引き上げ

これに対し、支払側の安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は「そもそも何のために、この議論を行っているのか。3分の2以上の患者が基準を満たさないという基準の在り方自体が本当にこのままでよいのか」と改めて強調した。

安藤委員は「基準と実態の間に依然としてかなりの差がある」との認識を示した上で、「医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価が求められている状況を踏まえ、シミュレーションに基づき引き続き具体的な見直し内容についての議論を進めるべき」と主張した。

同じく支払側の眞田享委員(経団連医療・介護改革部会長代理)は「見直し案4を基本に考えていくことが妥当」との考えを示すとともに、「基準についても引き上げの方向で検討することもありうる」と述べた。

.

まだ有事が続く現状を考えて

続いて松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は「見直し案4から『輸血や血液製剤の管理』を1点にしたままの場合には、見直し4からさらに1%の深堀りになるのではないか」と見通した。

.

.

その上で、松本委員は「第4案を軸に『輸血や血液製剤の管理』を1点にしたままの場合も含めて今後、議論を進めていただきたい」と要望した。

さらに、入院料1について「基準値のさらなる引き上げや、公平性の観点から必要度ⅠとⅡの格差をどう考えるかということも検討課題」と付け加えた。

こうした意見に対し、池端副会長が反論。「3割以上の基準を満たさない医療機関が出るということは、その基準での医療行為ができない病院が3割出る。基準を満たさなくなってくることをあまりにも安易に言われているのでショックを受けている。1、2年、まだ有事が続くという現状をぜひ考えてほしい」と理解を求めた。

.

一般病床と療養病床、「それぞれの役割」か

この日の会合では、「これまでの議論の整理(案)」も示された。池端副会長は地域包括ケア病棟の記載について「一般病床と療養病床はそれぞれ違う役割の地域包括ケア病棟だとされているように読める」と指摘した。

整理案では、一般病床と療養病床の「それぞれの役割」に応じて、要件や評価の在り方を見直すとしている。

.

.

厚労省保険局医療課の井内努課長は「一般病床・療養病床で少し特性が違う」としながらも、「求められる3つの役割を果たしていくということでは、一般であっても療養であってもそのとおりかと思っている」とし、修文する意向を示した。

■ 急性期入院医療について

.

私も城守委員、島委員と全く同様の考えである。地域の実態によっては、急性期医療でもさまざまな医療機関が存在している。規模によって中心的な役割は違うが、特に中小規模の医療機関も含めて、地域医療において非常に重要な役割を担っている、そういう中小病院が今回の改定では相当なダメージを受けることがシミュレーションからわかる。3割が今の基準を満たさない。これは到底、理解できることではない。

ましてや今、第6波が訪れている。地域の医療を壊さないために、さらに頑張れと言われている医療機関に対して、うしろから鉄砲で撃つような改定は到底、認められない。地域医療の現場の立場から重ねて言わせていただく。

今回のシミュレーションについて、1号側の各委員から「見直し案の4で」という意見があったが、必要度Ⅰでは基準を満たさない医療機関が3割以上もある。基準を満たさないために、その基準での医療行為ができない病院が3割出ることになる。

医療経済実態調査で既に赤字の病院があるにもかかわらず、その基準を満たさなくなるということを、あまりにも安易に言われているので、ちょっとショックを受けている。この議論を聞いた医療機関、今まさに第6波にどう備えようかという医療機関、特に地域で頑張っている中小規模の医療機関は、この議論をどう考えるか。

たとえ話になるが、もともと医療機関は大企業と違って痩せ馬である。痩せ馬にムチを打って、とにかく頑張れ、頑張れと言われ、頑張ったところで、はっと気が付いたら餌も減らされますよと言われたのでは、とてもではないが、次のモチベーションにつながらない。 この辺をもう少し考えていただきたい。もちろん、お互いの正義はあるかと思うが、現状の医療機関の立ち位置を、そして、まだまだ有事が続くという現状をぜひ考えていただきたい。

基準が満たせないのが6割、7割ある医療機関はいかがなものかと、あたかも重症度、医療・看護必要度を満たさない患者は急性期病院には要らない患者ではないかという印象を持つようなご発言があった。

しかし、決してそうではない。医療が必要な患者さんが急性期病院に入っていて、その中で、さらに重度、重症度、医療・看護必要度を満たすほどの大変な方々が3割いるということであり、決して7割が急性期病院にいなくていい患者ではない。

.

■「これまでの議論の整理(案)」について

.

全体として全て了解したいと思うが、1つだけ言葉の内容について質問させていただきたい。

4ページの(16)の「地域包括ケア病棟について」という所で、「一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ」とあり、ここまでは資料等で理解しているつもりだが、「それぞれの役割に応じた医療の提供を推進する観点から」という記載がある。「それぞれの役割」というのが、あたかも一般病床と療養病床はそれぞれ違う役割の地域包括ケア病棟だというように読めるが、私はそういう認識を持っていない。出身が一般であろうが療養であろうが、地域包括ケア病棟というのは3つの機能をバランスよく果たす病棟だという認識で収斂されて、そこにアウトカム評価をしていくと捉えていた。

この「それぞれ役割に応じた」という所について、一般と療養が違う地域包括ケア病棟の役割があるのだという認識で書かれたものかどうか、それについて確認させていただきたい。

.

【厚労省保険局医療課・井内努課長】

「それぞれの役割に応じた」という趣旨であるが、今までの中医協で、一般病床・療養病床で少し特性が違ったというようなデータも示させていただいている。

ただ、池端委員のご指摘のとおり、地域包括ケア病棟というのは求められる3つの役割を果たしていくということでは、そのとおりかと思っているので、委員のご指摘を踏まえて、どういった書き方があるか。われわれとしては、一定程度、違いがあったという事実を踏まえて記載をさせていただいていたが、「求められる役割」という意味では、たぶん違いはないとわれわれも認識しているので、そういったところで、われわれのほうでも書き方を考えさせていただければと思う。

(取材・執筆=新井裕充)

2022年1月13日