老健の運営に関する調査結果を発表 ── 10月10日の定例会見で田中委員長

日本慢性期医療協会は10月10日の定例記者会見で、「介護老人保健施設の運営状況に関するアンケート集計結果まとめ」を発表した。それによると、在宅復帰率について「50%超」の施設が38.3%と最も多く、入退所前後の訪問指導なども高い数値を示した。こうした結果を受け、調査を担当した日慢協老健委員会の田中志子委員長(医療法人大誠会理事長)は「全ての評価において、老健に求められる役割を担うべく、それぞれの施設が大変頑張っている」と述べた。

この調査は昨年度に引き続き今年7月に実施。平成30年度介護報酬改定の影響やケアの質向上の取組などについて、日本慢性期医療協会の会員が運営する介護老人保健施設(老健)131施設から回答を得た。

.

.

努力を重ねた結果、高い類型に移行

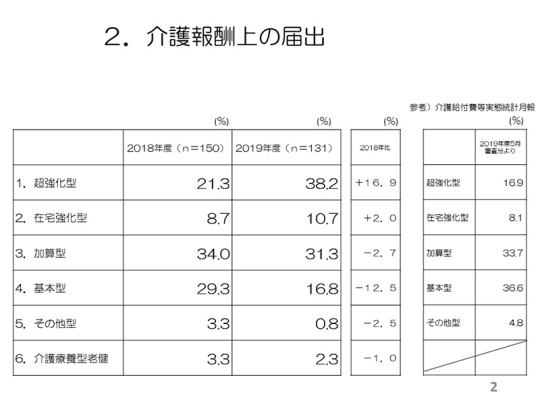

調査によると、「超強化型」の届出施設は昨年度の21.3%から16.9ポイント増の38.2%で、「在宅強化型」も同2.0ポイント増の10.7%と向上した。

田中委員長は「各施設は老健に求められる在宅復帰、在宅療養支援という方向を目指し、努力を重ねた結果、全体的に高い類型に移行している。介護給付費等実態統計月報の全国平均と比較して、大変高い数値で超強化型、在宅強化型などに移行している」と評価した。

また、老健におけるケアの質の向上に向けた取組も進んでいる結果が示された。ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の取組について昨年度は10.5%だったが、今回の調査では6.7ポイント増の17.2%だった。田中委員長は、「老健では、急変時の対応をはじめ、どういった医療を望むかをかねてから確認してきたところだが、今後は繰り返し確認を行うACPを実施する施設がますます増えていくだろうと考えている」と期待を込めた。

今回の調査を踏まえ、田中委員長は「これらの結果の取りまとめを利活用するため、アンケートから見られた好事例を当協会の機関誌(JMC)にまとめ、広く会員の先生方にお示しすることで、より求められる類型に変更していきたい」と語った。

.

「LTAC」から「地域病病連携推進機構」へ

.

.

この日の会見には、「日本長期急性期病床(LTAC)研究会」の上西紀夫会長(公立昭和病院院長)も同席。今後は「地域病病連携推進機構」として新たに出発することを報告した。

上西会長は「地域包括ケア病棟の多くがポストアキュートばかりで、サブアキュート的なところがなかなか進んでいかないという現状もある」と指摘した上で、「急性期と回復期・慢性期との間でしっかりとコミュニケーションを取って、きちんとした医療体制をつくらなければならないと考えている」と抱負を述べた。

上西会長は、自身が院長を務める公立昭和病院のある東京・北多摩北部の二次医療圏での活動を紹介。「病病連携会議を5、6年前からスタートさせ、42病院と5つの自治体や医師会も参加して会議を開催している。お互いに集まって、いろいろな情報を交換し、今の医療情勢を勉強している。単なる顔合わせではなく、実際に連携するときに何が必要かを協議している」と伝えた上で、地域連携に向けて同機構の活動も積極的に進めていく姿勢を示した。

.

高度急性期と地域多機能の病病連携へ

.

.

武久会長は、「日本ではまだ十分に適切な病病連携が行われているとは言い難い」との認識を示した上で、「日本で適切な病病連携が行われれば、医療費の効率化や患者の早期日常復帰に資する」との考えを示した。

その上で、今後のLTAC研究会の活動について「病病連携強化のために『地域病病連携推進機構』として脱皮する。地域で高度急性期病院と地域多機能病院との適切な病病連携が盛んに行われれば、治療費の効率化やリハビリテーションの早期充実などにより、入院日数の短縮化や患者の在宅復帰を強力に推し進めることができる」と述べた。

同日の会見の模様は以下のとおり。なお、会見資料は日本慢性期医療協会のホームページをご参照いただきたい。

→ http://jamcf.jp/chairman/2019/chairman191010.html

.

老健に求められる在宅復帰、在宅療養支援へ

[司会(池端幸彦副会長)]

では、ただいまから令和元年10月度の日本慢性期医療協会定例記者会見を始めたいと思う。今日は2つの案件がある。担当である先生方との共同で会見をさせていただく。

[武久洋三会長]

日慢協の会員のうち、老健をお持ちの方々を対象にアンケート調査を実施し、その集計結果が出た。最初に、当協会の老健委員会委員長である田中先生からご説明をさせていただく。

[田中志子委員長(日慢協常任理事)]

2019年度の「介護老人保健施設の運営状況に関するアンケート」を7月に実施し、その集計結果がまとまったので、ご報告したい。

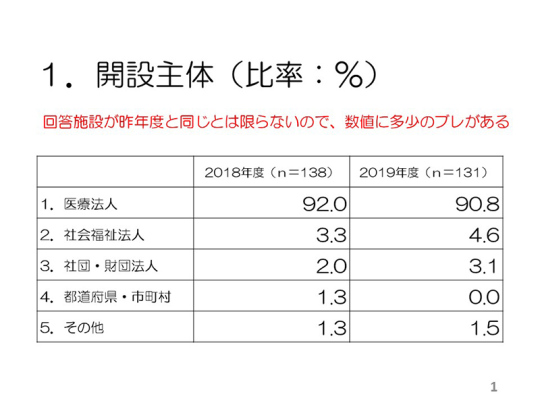

まず調査対象である開設主体について、資料1ページをご覧いただきたい。昨年度調査と比較しているが、回答施設が昨年度と同じとは限らないので数値に多少のブレがある点にご留意いただきたい。開設主体は医療法人が9割を占めている。

.

.

2ページをご覧いただきたい。介護報酬上の届出について、各施設は老健に求められる在宅復帰、在宅療養支援という方向を目指し、努力を重ねた結果、全体的に高い類型に移行している。介護給付費等実態統計月報の全国平均と比較して、大変高い数値で超強化型、在宅強化型、加算型等に移行している。

.

.

90%以上入所している施設が多い

職員数については、ケアマネジャーが減少している。全国的なトレンドとして、受験資格の見直しに伴う受験者数の減少、合格率の低下等の影響や、処遇改善加算の影響で介護職から移行したくない人もいるという意見もあった。

併設病院の状況については、回答している病院が異なっているため、構成が若干変わっている。7月1日現在の入所者数等については、他調査と比較して、入所定員数に占める入所者数の割合が高い結果となっている。定員1万1,529人対し、入所者は1万627人で92.2%。たくさんの方が入所されていることが7月1日のワンデイ調査で分かった。

入所者数の割合を具体的に見ると、「95%以上100%以下」が45.0%と最も多く、次いで「90%以上95%未満」が24.8%。いずれも前年度調査より上昇している。当協会会員の老人保健施設では、90%以上、しっかりと入所している施設が多く見られた。

通所リハビリテーションおよび訪問リハビリテーションの実施状況については、訪問リハビリテーション実施割合が前年度の14.0%から26.4%に増えた。本来の老健の役割である在宅療養支援機能の強化が意識されたと推測される。

調査実施年度の3年前と比較した稼働率の推移については、「低くなっている」(37.6%)、「1%未満で大きな変動なし」(35.2%)、「高くなっている」(27.2%)という結果だった。

.

各施設が大変頑張っている

9ページからは平成30年度介護報酬改定の影響等について取りまとめている。全ての評価において、老健に求められる役割を担うべく、それぞれの施設が大変頑張っていることが見て取れた。

9ページからは平成30年度介護報酬改定の影響等について取りまとめている。全ての評価において、老健に求められる役割を担うべく、それぞれの施設が大変頑張っていることが見て取れた。

まず、在宅復帰率については「50%超」が38.3%と最も多かった。ベッド回転率についても「10%以上」が最も多く、57.0%となっている。

入所前後訪問指導割合は「30%以上」が60.2%、退所前後訪問指導割合は「30%以上」が85.2%と、いずれも高い数値を示している。居宅サービスの実施数においても、同じように高くなっている結果となっている。

リハ専門職ならびに支援相談員の配置の割合も、昨年と比較すると、しっかりと配置されていることが分かった。

.

要介護4・5の割合は横ばい

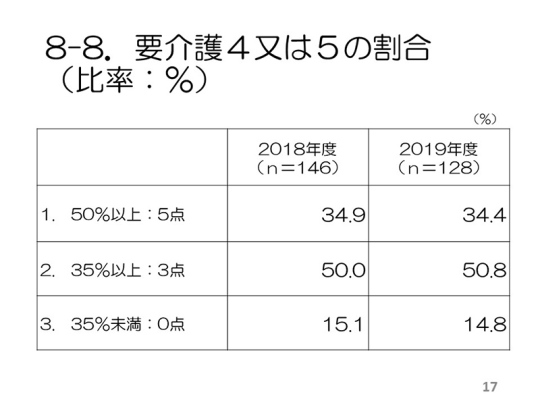

一方、患者の病態だが、要介護4・5の割合は昨年度とほぼ変わらず、横ばいとなっている。

.

.

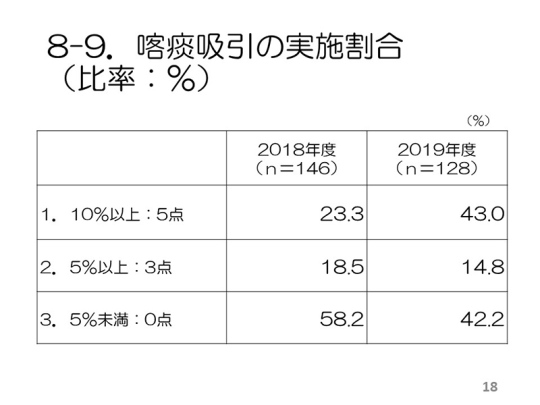

喀痰吸引の実施割合については若干高くなっている。自由記載の回答において、喀痰吸引が必要な患者をしっかりと受け止めていく意向を示した老健があった。

.

.

経管栄養の実施割合については、大きく変わっていなかった。

.

.

非常に努力し、頑張ってきた

在宅復帰・在宅療養支援等の指標については、「70点以上80点未満」が最も多い26.6%で、昨年度の17.1%から大幅に向上した。

在宅復帰ならびに在宅療養支援機能に対する評価の算定要件について、「退所時指導等(退所時指導・退所後の状況確認)」を見ると、「実施している」が93.0%で昨年度の89.2%よりも増加している。

リハビリテーションマネジメントについても、「実施している」(96.1%)が昨年度(89.6%)よりも増加していた。地域貢献活動も「実施している」が84.4%と高い数字になっており、昨年度の61.0%よりも増加した。「充実したリハビリ」も「実施している」の割合が最も多く58.3%で、昨年度の42.9%よりも増えている。

これらのことから、それぞれの施設が役割を担うべく、非常に努力をしている、頑張ってきた1年間であったという状況が見て取れる。

.

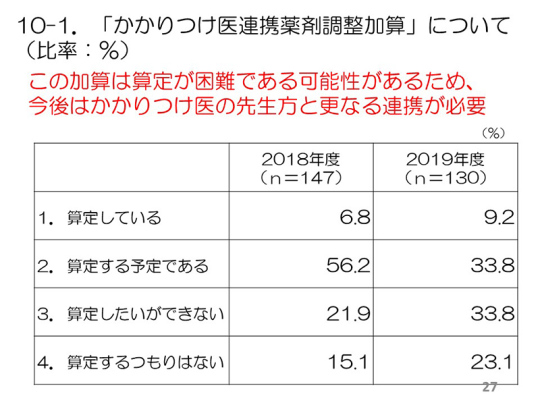

かかりつけ医との連携が課題

「かかりつけ医連携薬剤調整加算」については、算定している施設が9.2%と低く、算定が困難である結果が示されている。今後、老健施設がかかりつけ医とさらなる連携をするためにどうしたらいいのか、好事例などを集め、会員の先生方にお知らせをしていこうと考えている。

.

.

「所定疾患施設療養費(Ⅱ)」については、51.9%が算定している。「排せつ支援加算」については49.6%が算定しており、「褥瘡ケアマネジメント加算」は64.3%が算定している。

.

ACPを実施する施設が増加

ケアの質については、①倫理委員会、②第三者委員会、③ACP(アドバンス・ケア・プランニング)──の3点について調査した。

このうち、倫理委員会があると回答した施設は33.1%、第三者委員会は11.5%にとどまった。

ACPについては昨年度調査の10.5%から6.7ポイント増の17.2%だった。老健では、急変時の対応をはじめ、どういった医療を望むかをかねてから確認してきたところだが、今後は繰り返し確認を行うACPを実施する施設がますます増えていくだろうと考えている。

老健委員会では、これらの結果の取りまとめを利活用するため、アンケートから見られた好事例を当協会の機関誌(JMC)にまとめ、広く会員の先生方にお示しすることで、より求められる類型に変更していきたいと考えている。私からの説明は以上である。

.

大きな使命を成し遂げた

[武久会長]

続いて私からは、本日の2つ目のテーマである「日本長期急性期病床(LTAC)研究会の発展的解消」についてご説明したい。

続いて私からは、本日の2つ目のテーマである「日本長期急性期病床(LTAC)研究会の発展的解消」についてご説明したい。

「日本長期急性期病床(LTAC)研究会」は2013年に創設した。日本慢性期医療協会として、療養病床だけでなく、積極的に地域急性期機能を向上させようと、アメリカのLTACを参考にした研究会として発足した。

その地道な活動の成果から、2014年度の診療報酬改定で「地域包括ケア病棟」が厚労省によって新設された。

同年5月、日慢協が発起人として「地域包括ケア病棟協会」(会長=仲井培雄常任理事・芳珠記念病院理事長)が誕生し、いまや一般社団法人として当協会から独立した運営をされている。

地域包括ケア病棟の新設により、日本長期急性期病床(LTAC)研究会の大きな使命は成し遂げられた。今後は、地域急性期機能を持つ「地域包括ケア病棟協会」を支援していきたいと思う。

.

適切な病病連携の推進へ

現在、地域包括ケア病棟における院内転棟が問題となっている。特に、急性期と言われる病院の7対1病棟で、患者の院内転棟が主体であることは大変残念である。

当協会は11年前、「日本療養病床協会」から「日本慢性期医療協会」に名称を変更し、名実ともに地域多機能病院として地域急性期機能、慢性期救急機能、リハビリ集中機能や障害者病棟、慢性期治療病棟、介護医療院等の機能を充実させてきた。

日本慢性期医療協会の会員病院の多くは、地域で多機能な「医療介護複合体」として、地域で主にポストアキュートPost acute機能を担っている。

日本長期急性期病床(LTAC)研究会の「LTAC」は、Long Term Acute Careの略であり、アメリカではSTAC、Short Term Acute Careからの治療継続や地域急性期機能を果たしていることを参考にしてきた。

しかし日本では、まだ十分に適切な病病連携が行われているとは言い難い。日本で適切な病病連携が行われれば、医療費の効率化や患者の早期日常復帰に資するものであると考えている。

そこで、このたび「日本長期急性期病床(LTAC)研究会」は、病病連携強化のために「地域病病連携推進機構」として脱皮することとした。既に役員および会員に諮って大多数の賛成を頂いている。会長は、今までどおり上西紀夫先生にお務めいただきたいと考えている。

地域で高度急性期病院と地域多機能病院との適切な病病連携が盛んに行われれば、治療費の効率化やリハビリテーションの早期充実などにより、入院日数の短縮化や患者の在宅復帰を強力に推し進めることができると考えている。良質な慢性期医療がなければ、日本の医療は成り立たない。

ここで上西先生から、お言葉を頂戴したいと思う。

.

急性期と回復期・慢性期の連携を

[上西紀夫会長(公立昭和病院院長)]

今、武久会長からお話があったように、「LTAC研究会」の成果として、いわゆる地域包括ケア病棟ができ、協会もでき、かなり発展をしてきた。

今、武久会長からお話があったように、「LTAC研究会」の成果として、いわゆる地域包括ケア病棟ができ、協会もでき、かなり発展をしてきた。

ただ、皆さま方もご存じのとおり、なかなか高度急性期、急性期が減らないなど、いろいろな課題がある。厚労省もいろいろな手を打たれているが、やはりまだまだ連携が進んでいないと思う。

地域包括ケア病棟の多くがポストアキュートばかりで、サブアキュート的なところがなかなか進んでいかないという現状もある。そうしたことも含めて、やはり急性期と回復期、あるいは慢性期との間でしっかりとコミュニケーションを取って、きちんとした医療体制をつくらなければならないと考えている。

私は現在、北多摩北部の二次医療圏で仕事をしており、そこで「北多摩北部病病連携会議」を5、6年前からスタートさせている。北多摩北部の二次医療圏の42病院と5市で構成され、5つの医師会も参加して会議を開催している。

お互いに集まって、いろいろな情報を交換している。あるいは、今の医療情勢を勉強している。最近であれば、働き方改革の勉強をしている。単なる顔合わせではなく、実際に連携するときに何が必要かを協議している。

.

地域で、きちんとコミュニケーション

医療連携に携わる多職種の方々は非常によく働いていらっしゃる。そうした方々がきちんと動かなければ、実際の連携は進まない。

私どもの協議会の中では、連携職会議を開き、看護師やMSWらが数十人集まって情報交換をしている。患者さんの受け入れについて、どのような患者さんをどのような病院で引き取っていただけるかという話もある。

これから、いろいろと複雑な疾患を持った高齢者が増える。そういう方々が治療を終えてどこに行くか。連携がうまくいっていなければ、地域では引き取れず、遠くのほうまで行ってしまう。いわゆる「さまよえる患者」が増えてしまう。こういうことはあってはならない。

地域の中で、きちんとしたコミュニケーションを取ることが今後の大きな課題になっている。そうした状況を踏まえ、このたび、新しい病病連携推進機構を立ち上げることになった。不肖私がどこまでできるか分からないが、頑張りたいと思う。よろしくお願い申し上げる。

(取材・執筆=新井裕充)

この記事を印刷する

この記事を印刷する

2019年10月11日