有床診療所、「大事に育ててほしい」 ── 透析の評価で池端副会長

有床診療所の透析について評価が分かれた厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長は「有床診療所の重要な機能の1つとして求められるのが血液透析」との認識を示し、「有床診療所を大事に育ててほしい」と理解を求めた。

厚労省は12月3日、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)総会の第第502回会合をオンライン形式で開催し、当会から池端副会長が診療側委員として出席した。

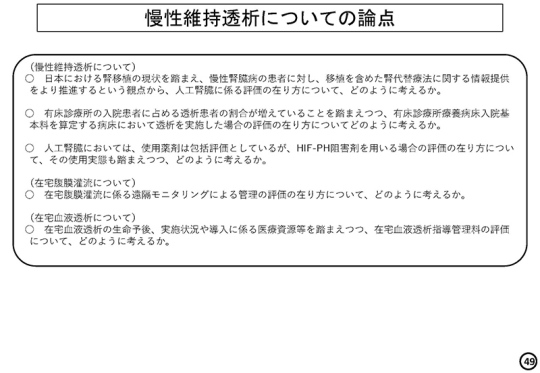

厚労省は同日の会合に「個別事項(その7)」と題して技術的事項に関する3つのテーマを提示。①医療技術、③医療安全対策、③慢性維持透析──について論点を示した。

このうち慢性維持透析については、「有床診療所の入院患者に占める透析患者の割合が増えていることを踏まえつつ、有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床において透析を実施した場合の評価の在り方についてどのように考えるか」と意見を求めた。

.

.

現行の療養病床と同じように評価を

質疑で、診療側の城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「有床診療所でも透析患者さんの割合が増えているので、現行の療養病床と同じように評価するのは当然」と述べた。

同じく診療側の島弘志委員(日本病院会副会長)は「有床診療所の数が減少しているにもかかわらず、いまだ透析患者の入院だけが減らないのは、現時点では必要があるということだろう」との認識を示した。

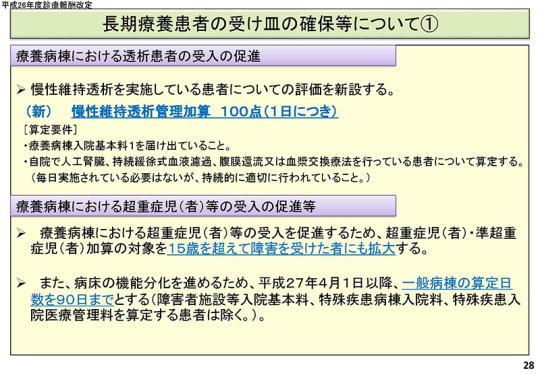

この日の資料では、平成26年度改定で新設された「慢性維持透析管理加算」が紹介された。現在、療養病棟入院基本料1の届出などが算定要件となっている。

.

.

有床診療所の人工腎臓等が増加

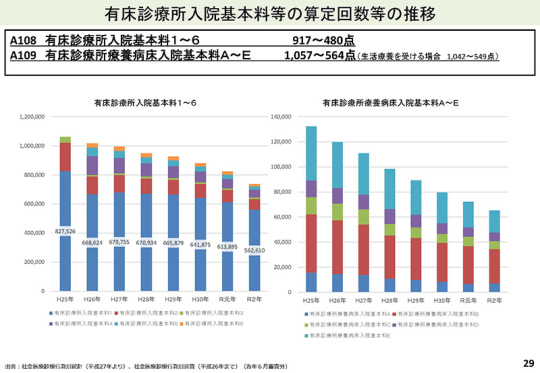

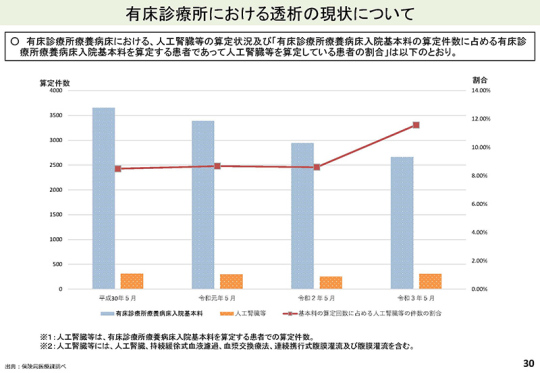

厚労省によると、透析患者数は約34万人で年々増加傾向。有床診療所入院基本料等の算定回数は右肩下がりだが、有床診療所の療養病床で人工腎臓等を算定している患者の割合は上昇している。

.

.

.

「有床診療所の役割を示してほしい」

支払側の安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)は「令和3年だけ急に割合が上がっており、この増加要因が何であるのかが判明しないと、ここだけで判断してよいものかどうかと思う」とし、「このままでは評価の在り方を検討できない」と慎重な姿勢を示した。

松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は「患者にとって透析は非常に負担の重い分野であるので、全体として適正化を進めるべき」とし、「有床診療所の透析の割合が増えているというだけでは、評価するという判断に行き着かない」と否定的な考えを示した。

その上で、松本委員は「透析の医療の中で、有床診療所がどのような位置付け、どのような役割を果たしているのかを示してほしい」と求めた。

.

有床診療所、「面で支える機能がある」

これに対し、池端副会長は「有床診療所は身近でかかりつけ医機能を持ちながら、地域の透析患者さんを面で支えるという非常に重要な機能がある。患者さんにとって大きなメリットがある」と説明。「有床診療所を大事に育ててほしい」と理解を求めた。

このほか、同日の総会では、コロナ・感染症対応も議題に挙がった。池端副会長は「感染対策の裾野を広げていくような立て付けが必要」との考えを改めて強調した。

■ 慢性維持透析について

.

有床診療所における血液透析等への対応について述べたい。資料29ページ(有床診療所入院基本料等の算定回数等の推移)、30ページ(有床診療所における透析の現状)をご覧になれば分かるように、有床診療所そのものが今、「絶滅危惧種」と言われるぐらいにどんどん減っている。そうした中で、有床診療所の重要な機能の1つとして求められるのは、やはり私は血液透析等ではないかと思っている。

先ほど安藤委員から、有床診療所の算定回数が跳ね上がっているのはなぜかとおっしゃったが、これは基本料の算定回数に占める人工腎臓の件数の「割合」である。有床診療所の療養病床入院基本料を算定する医療機関がどんどん減っている一方で、人工腎臓を求める方は増えている。その数字が逆になっているので、率としては跳ね上がっていると考えればいいのではないか。

人工腎臓等に関しては、地域にどれだけのキャパシティがあるかが問題になる。患者の利便性を考えると、有床診療所における機能の重要性はますます上がる。高齢化も考えると、ますます上がるのではないか。そうした中で、有床診療所における人工腎臓もしっかり評価していただかなければいけない。

今、有床診療所はかなり厳しい状況に陥っている。病院と同じように、さまざまな感染対策や医療安全等々が施設基準として求められている時代なので、有床診療所全体を評価していただき、さらに、その中で特に人工腎臓等を行う療養病床を評価するという二段構えの評価が必要ではないか。

先ほど松本委員から、有床診療所の役割に関する発言があった。有床診療所の機能というのは、かかりつけ機能を持っていることである。身近でかかりつけ医機能を持ちながら、地域の透析患者さんを支えていく、面で支えるという非常に重要な機能がある。

透析の患者さんは長期化し、高齢化している。今まで遠くまで通えたのに通えなくなる。そうした中で、地域の診療所に一時的に入院して治療し、また在宅治療もできる。有床診療所には、そういう面の機能がある。患者さんにとって非常に大きなメリットがある。有床診療所を大事に育ててほしい。

.

■ コロナ・感染症対策について

.

コロナウイルス感染症の特例的な取扱いについては、他の診療側委員の意見に全て賛同したい。その上で、私は感染防止対策加算について述べたい。

感染防止対策加算の届出状況はさまざまであるが、最終的には全ての医療機関が感染防止対策をしっかり担うべきであることは、おそらく1号側も2号側も反対のないところだと思う。しかし現状では、病床種別や病床規模によって大きな開きがある。

それはなぜか。やはり経験を有する人員の配置である。病床種別、あるいは病床規模によって全部揃えられないというところがあって、なかなか加算を取ることができない。

地域で連携をいかに進めるかという観点に立てば、例えば、加算1あるいは2を取っている所と、その人員配置が一部取れない所がしっかりチームで連携をとって、お互いに勉強し合う。そういうチーム連携をすることで、それぞれ少し緩和していただく。あるいは、1はそれを義務付ける、あるいは要件化する。それでも取れない所に関しては、例えば、1・2のほかに、3などの少し緩和した基準を設けるなど、裾野を広げていく。そういう取り組み、そういう立て付けが必要ではないか。全ての新興感染症に対して、これから日本の病院全てが、あるいは診療所も含めて、全ての医療機関が対応できる体制にもっていくことができる、そういうきっかけになる。低い基準を設けることなども検討していただけるといい。

連携の在り方について、福井県ではコロナ以前から感染チームで定期的にネットワーク会議を開いている。リモートで行うことによって、広く、たくさんの医療機関がネットワークに入って情報共有できるシステムが動いている。非常に有効である。こうした取り組みも緩和の条件の1つに入れていただけると、裾野が広がりやすいと思う。

(取材・執筆=新井裕充)

2021年12月4日