理学療法士等の訪問看護、「実態が見えにくい」 ── ケア内容めぐり中医協で議論

理学療法士等の訪問看護について「実態が見えにくい」との声が上がった厚生労働省の会合で、日本慢性期医療協会の池端幸彦副会長は、理学療法士等の割合が高い訪問看護で実施された「気管切開の処置」について詳しく尋ねた。厚労省の担当者は「基本的には看護師が訪問看護の中でやっている。理学療法士が何か手伝いをしているのか、何もしていないのかは分からない」と答えた。

厚労省は10月27日、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=小塩隆士・一橋大学経済研究所教授)総会の第493回会合をオンライン形式で開催し、当会から池端副会長が診療側委員として出席した。

厚労省は同日の総会に「在宅(その3)」と題する46ページの資料を提示。訪問看護を中心に3つのテーマについて課題や論点を示し、委員の意見を聴いた。

.

.

時間と回数などを指示書に記載

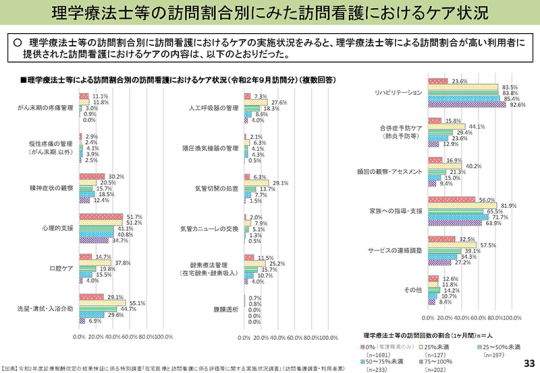

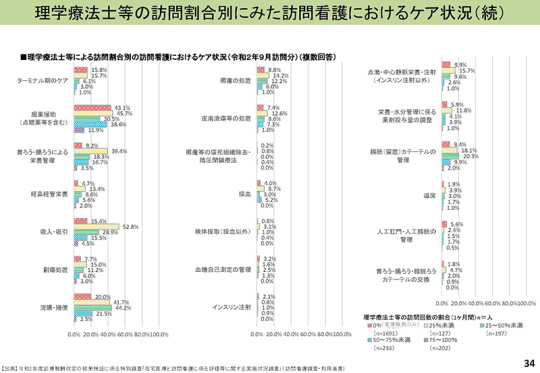

理学療法士等による訪問看護について、厚労省は「理学療法士等の訪問割合別に、訪問看護におけるケアの実施状況をみると、理学療法士等による訪問割合の違いにより利用者に提供されたケアの内容は異なっていた」と指摘した。

その上で、「介護保険では、理学療法士等が訪問看護の一環としてリハビリテーションを行う場合、時間と回数を訪問看護指示書に記載することとしている」とし、次期改定で同様の見直しを図る意向を示唆した。

論点では、「効果的な訪問看護の実施を促進する観点から、訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問看護の在り方について、どのように考えるか」としている。

.

実態がちょっと見えにくい

質疑で、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は「理学療法士等が行う訪問看護の時間や頻度を訪問看護指示書に記載することを検討してはどうか」と提案した。

支払側の安藤伸樹委員(全国健康保険協会理事長)も同様に「時間と回数などを指示書に記載すべき」と城守委員の提案に賛意を示したが、厚労省が見直しの根拠に挙げたデータについては疑問を呈した。

安藤委員は「資料33、34ページのデータだけでは、理学療法士が実際にどのようなケアを実施しているのかという実態は把握できない」と指摘し、「さらなる実態把握を引き続き進めることも必要」と注文を付けた。

同じく支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)も同様の認識を示し、「33コマ目、34コマ目の資料を見ても、理学療法士がどういう訪問看護を行っているかという実態が、われわれ支払側にはちょっと見えにくい」とし、「専門的な医療に対する理学療法士の関与も相当ある」との見方を示した。

.

.

「気管切開の処置」に関わっている

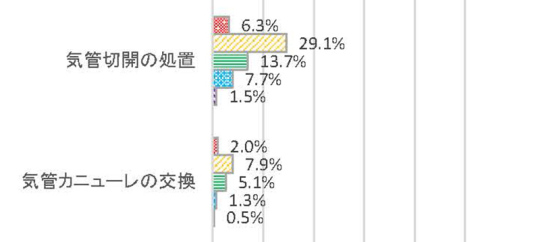

この日の会合で問題となった資料は、「理学療法士等の訪問割合別にみた訪問看護におけるケア状況」と題する2枚のスライド。

.

.

.

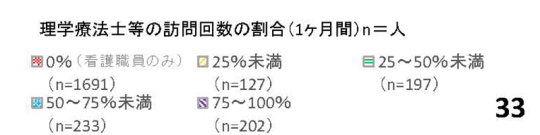

理学療法士等の訪問回数の割合を「0%」から「75~100%」まで5段階に区分した上で、実施された処置ごとに帯グラフで分布を示している。

.

.

.

幸野委員は「例えば、『気管切開の処置』や『気管カニューレの交換』に理学療法士が結構、関わっている」との認識を示し、「同行した場合に、理学療法士はどんなことを行っているのか、実態を教えていただきたい」と質問した。

.

家族のケア、心理的支援なども

吉川久美子専門委員(日本看護協会常任理事)は「医療的なケアに関しては、もちろん看護職と一緒であると見ている」としながらも、「このケア状況に関しては、私どもも、いまひとつ、ちょっと読み取れない」と答えた。

半田一登専門委員(チーム医療推進協議会相談役)は「類推でしかないが」と前置きした上で、「看護師さんと共に、という感じではないか」と答えた。

半田専門委員は、急性期病院で理学療法士が医師や看護師のサポートをする場合があるとした上で、「そのようなかたちで在宅でもやっているのではないか」との認識を示した。

井内課長は「同行した場合に理学療法士が何をやっているのか。われわれもまだ類推だが、看護師が看護ケアをやっているときに、家族のケアとか心理的支援など、一般的なことも同時にされていると推測している」と回答した。

.

この表からは分からない

こうした議論を踏まえ、池端副会長は「私も自院の訪問看護ステーションでPT等も派遣をしているので、33ページ、34ページの表の読み方について教えてほしい」と尋ねた。

具体的には、理学療法士等の割合が高い訪問看護で「気管切開の処置」が1.5%実施されている点について説明を求めた。

井内課長は「基本的には看護師がやっている」とした上で、「ここで理学療法士が何らかのお手伝いをしているのか、それとも何もしていないのかは、この表からは分からない」と答えた。

私も自院の訪問看護ステーションでPT等も派遣をしている。今のご回答に対する質問だが、33ページ、34ページの表の読み方について教えていただきたい。先ほど半田委員は、理学療法士等が気管切開等の処置に同行して、喀痰排出の訓練等を行っているのではないかと述べた。

そこで質問だが、この表では、看護職員の割合が「0%」から「75~100%」の5段階に分けてある。例えば、当然、33ページの右のリハビリテーションの所、50%以上のブルーと紫が多いのは、これは理解できる。

一方、「気管切開の処置」などでも50%から75%、理学療法士等が訪問している。理学療法士等の割合が高い訪問看護でも、気管切開の処置等を看護師がやっているという理解でよろしいか。

.

【厚労省保険局医療課・井内努課長】

33ページ、34ページの表の見方について、まず、この「0%」の所は、ある患者に対して、訪問看護に理学療法士が同行していないというのがこの赤の部分。それが下に行くにつれて、理学療法士が行く回数の割合が増える。

気管切開の処置等については、基本的には看護師が訪問看護の中でやっている。ここについて、理学療法士が何らかのお手伝いをしているのか、それとも何もしていないのか、というところは、この表からは分からない。

(取材・執筆=新井裕充)

2021年10月28日