「在宅でできることは在宅で」── 基調講演で橋本会長

日本慢性期医療協会の橋本康子会長は11月9日、在宅医療政治連盟と共催したオンラインLIVEイベントで基調講演し、継続的な訪問リハビリなどで大幅に機能が回復した症例などを紹介。「在宅でできることは在宅で、病院でしかできないことを病院で」と提唱した。

東京・永田町の全国町村会館から生放送でオンライン配信されたイベントは在宅医療政治連盟の企画で実施。田村憲久衆院議員(在宅医療推進議員連盟会長)が祝辞を述べたほか、丸川珠代参院議員と橋本会長の対談も行われた。

基調講演では、橋本会長が「医療・介護のシームレスな連携」と題して退院後の継続的なリハビリによる改善効果などを紹介。若年者のリハビリをめぐる課題も挙げ、「現在の制度では足りない。長期間に渡るリハビリ支援の制度がない」と指摘した。

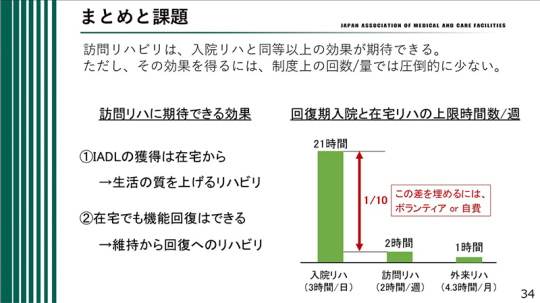

橋本康子会長は「訪問リハビリは入院リハビリと同等以上の効果が期待できる。ただし、その効果を得るには、制度上の回数・量では圧倒的に少ない。在宅でできることは在宅で、病院でしかできないことは病院でやっていきましょうと提唱したい」と語った。講演の要旨は以下のとおり。

.

.

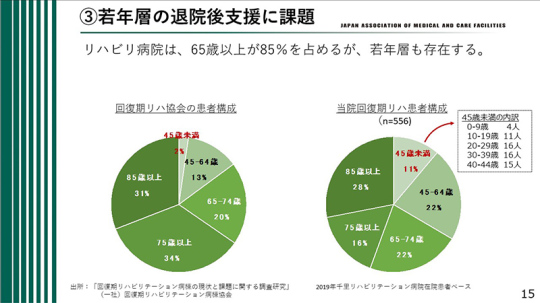

若年層の退院後の支援にも課題

[島田潔会長]

私たち在宅医療政治連盟は、在宅医療等に関する政治での課題等を解決していくことを目的として活動している。よろしくお願い申し上げる。

それでは、基調講演に入らせていただく。本日ご講演いただくのは、日本慢性期医療協会会長の橋本康子先生。

はじめに、橋本先生のご略歴をご紹介させていただく。橋本康子先生は、名古屋保健衛生大学、現在の藤田医科大学の医学部をご卒業されている。その後、香川医科大学、現在の香川大学医学部の第一内科に入局され、米国インディアナ大学腫瘍学研究所にご勤務された。

そして、香川県の医療法人社団和風会の理事長に就任され、大阪府には千里リハビリテーション病院を開設。現在は東京でもリハビリテーションのクリニックなどを開設されている。

役職としては、日本慢性期医療協会会長をはじめ、慢性期リハビリテーション協会会長、そして日本地域医療学会の理事をお務めである。政府の関係としては厚生労働省社会保障審議会介護保険部会の委員をお務めになられるなど、精力的に活動している。

それでは、橋本先生にご講演いただく。本日のテーマは「医療・介護のシームレスな連携」である。

[橋本康子会長]

本日は在宅医療政治連盟とのコラボレーションという記念すべきライブイベント。その第1回に日本慢性期医療協会を選んでいただき感謝を申し上げる。

.

.

私はリハビリ病院も運営しているので、在宅の重要性を強く認識している。本日は「医療・介護のシームレスな連携」という演題で、リハビリ病院退院からの在宅支援の可能性と課題を中心に述べたい。

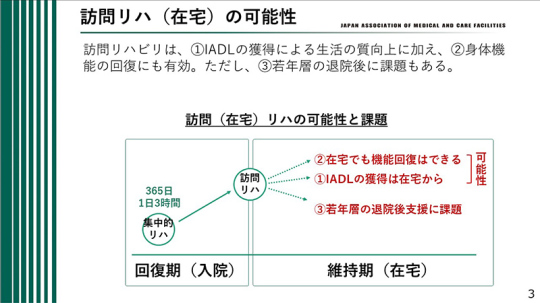

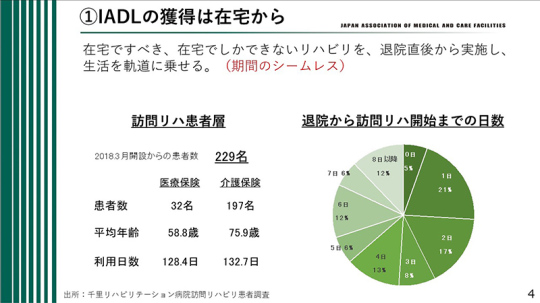

主な内容は3項目。①IADLの獲得は在宅から、②在宅でも機能回復はできる、③若年層の退院後支援に課題──である。

このうち3番目はやや異なる視点。高齢者が増える中で、実は若年層の退院後の支援にも課題があることを伝えたい。

.

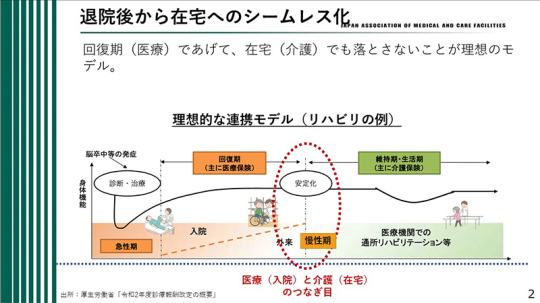

退院後から在宅へのシームレス化

回復期(医療)で上げて、在宅(介護)でも落とさないことが理想のモデルである。介護度4・5や寝たきりの状態になると、回復期病院に移っても回復しにくい。下げないように継続的なリハビリを提供する必要がある。

.

.

そして在宅で効果的な訪問リハビリができれば、回復期リハビリの入院期間はもっと短くてもいい。炊事や洗濯など、生活していくために必要なIADLの獲得には自宅が適している。

.

.

在宅ですべき、在宅でしかできないリハビリを退院直後から実施し、生活を軌道に乗せる。

.

.

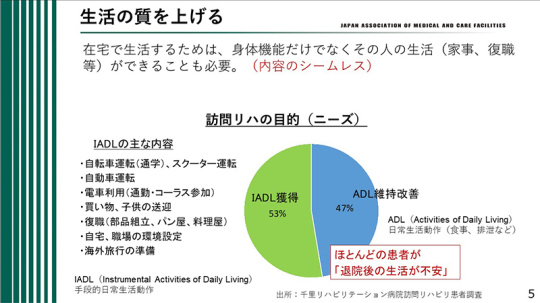

生活の質を上げる

ご自分で食事ができる、排泄できる。確かにこれも大事であるが、それだけでは夢がない。自動車の運転や電車の利用、さらに多くの方々が希望するのは復職である。

.

.

最低限のことができればそれでいいという時代は終わっている。身体に障害があったり、病気のため以前のような身体機能がなくなったりしても、夢のある積極的なリハビリをしていきたい。

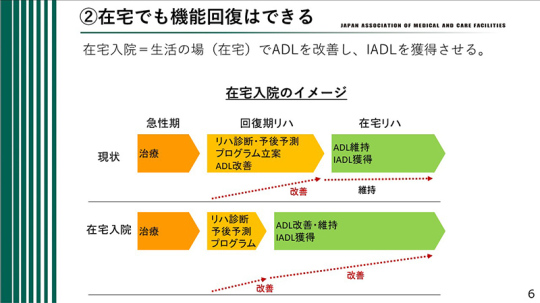

在宅でも機能回復はできる。病院でのリハビリも大切であるが、生活の場でADLを改善してIADLを獲得することも大事である。

病院は本来の居場所ではない。スタッフに指示される。病院内のどこに何があるのかよくわからない。しかし、自宅では自分主導になる。早期の段階で患者さん主導になれる場は自宅である。できるだけ早く在宅復帰し、私たち医療職ができるだけ早くご自宅に出向き、訪問リハビリを提供するのがいい。

.

.

在宅でも機能回復はできる

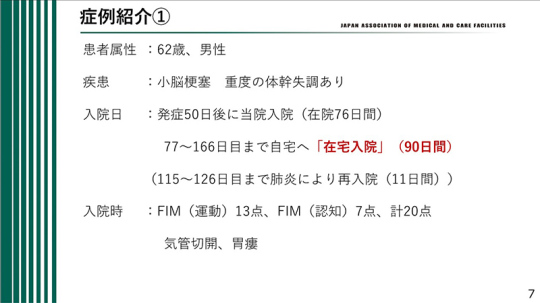

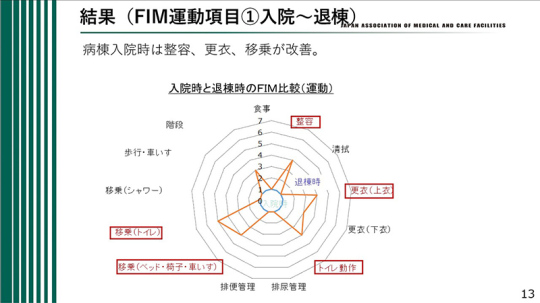

症例を紹介する。62歳男性。小脳梗塞で重度の体幹失調あり。発症50日後、急性期病院からの紹介で当院の回復期病棟に入院した。

.

.

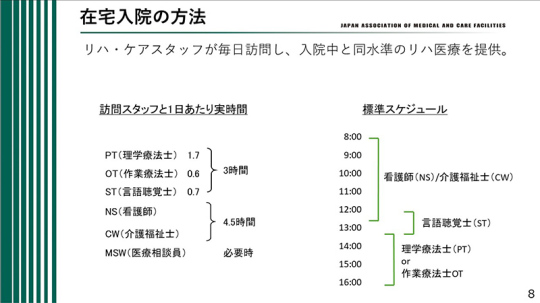

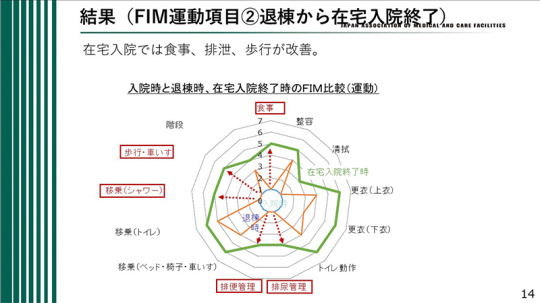

入院して76日。ご自宅に帰ることを勧めたが、ご家族には不安があった。当院のスタッフが毎日、ご自宅を訪問することを伝え、退院となった。リハ・ケアスタッフが毎日訪問し、入院中と同水準のリハ医療を提供した。

.

.

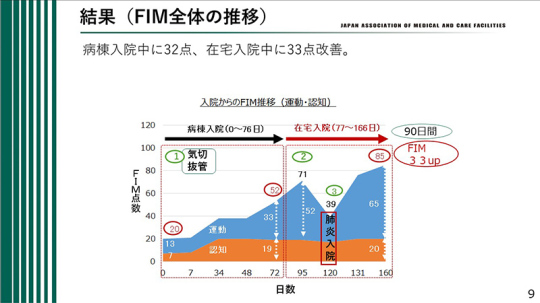

診療報酬はない。全てボランティアである。スタッフが毎日訪問する「在宅入院」により、FIMはこのように改善した。

.

.

.

.

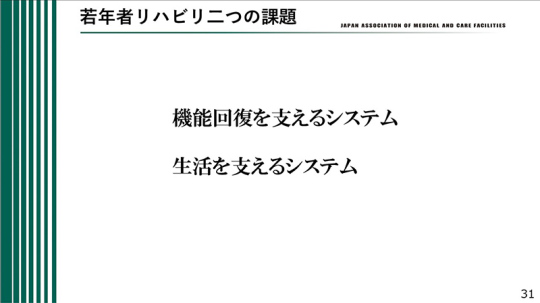

若年者リハビリに2つの課題

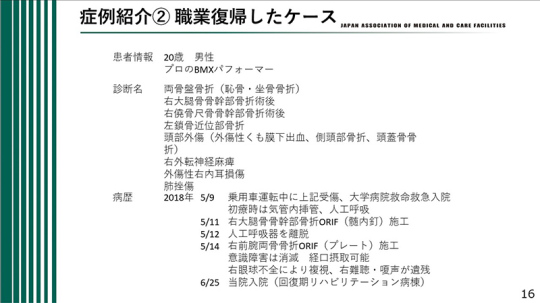

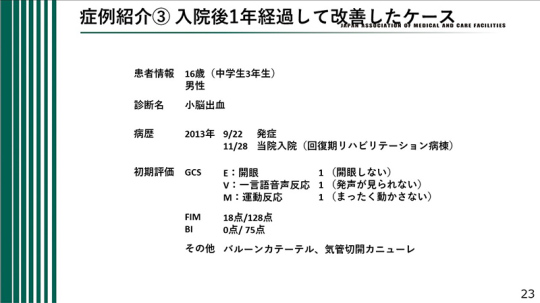

リハビリ病院は65歳以上が85%を占めるが、若年層も存在する。軽い骨折などでは入院しない。リハビリ病院の若年層は、交通事故による頭部外傷などの重症者である。意識レベルが非常に低い状態で入院する。

.

.

症例を紹介する。オリンピックの候補生だったプロのBMXパフォーマー、20歳の男性である。

.

.

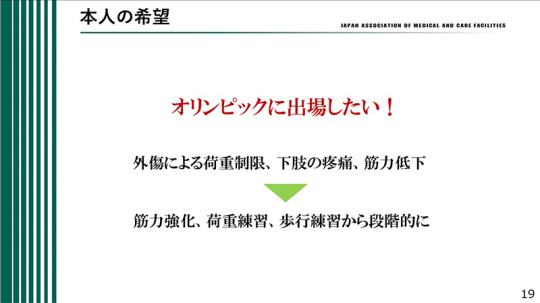

「オリンピックに出場したい」という夢があった。

.

.

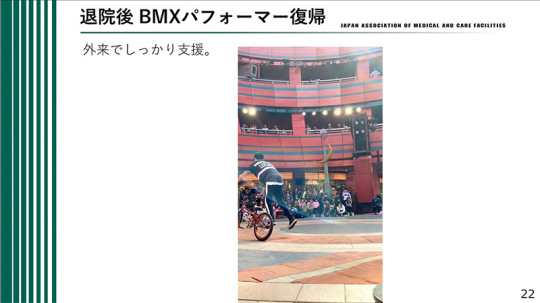

私たちは退院後もボランティアで支援を続けた。BMXパフォーマーとして復帰することができた。

.

.

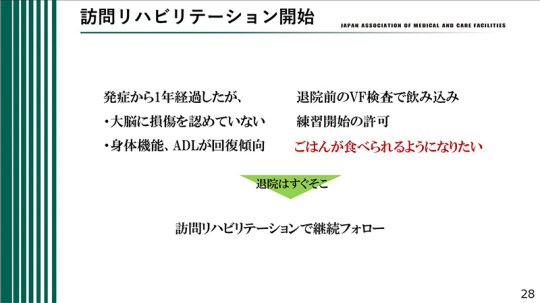

16歳の中学生3年生は1人で旅行に行けるほど回復した。

.

.

訪問リハビリで継続的にフォローした。ほとんどボランティアで、交通費を頂く程度のご負担で支援した。

.

.

現在の制度では足りない。長期間に渡るリハビリ支援の制度がない。退院後の行き場所、暮らしを支える職業訓練も必要である。このように2つの課題がある。

.

.

訪問リハビリは、入院リハと同等以上の効果が期待できる。ただし、その効果を得るには、制度上の回数・量では圧倒的に少ない。

.

.

在宅でできることは在宅で、病院でしかできないことは病院でやっていきましょうと提唱したい。以上である。

.

.

.

(取材・執筆=新井裕充)

2022年11月10日