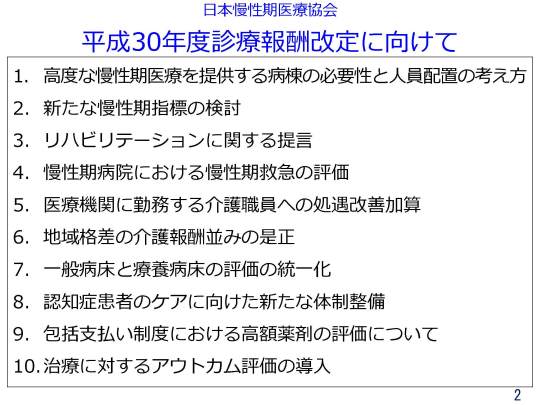

平成30年度診療報酬改定に向けて10項目を要望 ── 7月13日の定例会見

日本慢性期医療協会は7月13日の定例記者会見で、平成30年度診療報酬改定に向けて10項目の要望を発表しました。会見で武久洋三会長は、100項目近い要望の中から厳選したことを説明。「建設的な理論の上に立った、これからのニーズに合ったような要望を出したい」と語りました。要望書は同日、厚生労働省に提出されました。

この日の会見では、安藤高朗副会長が10項目にわたる要望の内容について説明しました。安藤副会長は「慢性期であっても、これからは前向きな治療をどんどん積極的に行っていく必要がある」との考えを示し、要望項目に「慢性期病院における慢性期救急の評価」を盛り込んだことを指摘。「慢性期の治療機能、地域での医療機能を高めていく」と述べました。

以下、会見の要旨をお伝えいたします。会見資料は、日本慢性期医療協会のホームページ(http://jamcf.jp/chairman/2017/chairman170713.html)に掲載されておりますので、ご参照ください。

■ これからのニーズに合った要望を出したい

[武久洋三会長]

来年が診療報酬改定の年なので、今日は診療報酬の改定に対する要望を出したいと思う。

来年が診療報酬改定の年なので、今日は診療報酬の改定に対する要望を出したいと思う。

各団体がいろいろ出してきているが、われわれの方針としては、「こうしてほしい」というような要望はできるだけ出したくない。

建設的な理論の上に立った、これからのニーズに合ったような要望を出したいということで、当協会ですでにある医療保険部会と介護保険部会というのが、それぞれにどういう報酬項目に要望するかというようなことを検討し、全部で100項目近く出てきた。

1. 高度な慢性期医療を提供する病棟の必要性と人員配置の考え方

2. 新たな慢性期指標の検討

3. リハビリテーションに関する提言

4. 慢性期病院における慢性期救急の評価

5. 医療機関に勤務する介護職員への処遇改善加算

6. 地域格差の介護報酬並みの是正

7. 一般病床と療養病床の評価の統一化

8. 認知症患者のケアに向けた新たな体制整備

9. 包括支払い制度における高額薬剤の評価について

10. 治療に対するアウトカム評価の導入

それらの要望を、当会の政策提言委員会にすべてを持ち込み、その中で練りに練って、10項目の診療報酬の改定の要望を出させていただいた。政策提言委員会の委員長である安藤副会長から説明させていただく。

■ 慢性期の治療機能、地域での医療機能を高めていく

[安藤高朗副会長]

政策提言委員会委員長の安藤である。会長から話があったように、2018年度の診療報酬改定に関しては、日慢協としては前向きな提案をしていこうということで、10項目を挙げさせていただいた。慢性期であっても、これからは前向きな治療をどんどん積極的に行っていく必要がある。慢性期の治療機能を構築していきたいということと共に、地域での医療機能というものを高めていくということで、慢性期の救急というものがあってもいいのではないかということを盛り込んでいる。

そしてまた当会としては、そういうことも含め、入院基本料の問題、あるいはマンパワーの問題、それから地域格差、あるいは一般病床と慢性期病床の格差、また細かい診療報酬の加算も重要かもしれないが、もう少し建設的な考えのアウトカム評価ということをもっとしなければいけないというようなところが入っている。

早速中身だが、2ページ目に10項目が載っている。項目ごとのポイントを話したい。

1. 高度な慢性期医療を提供する病棟の必要性と人員配置の考え方

3ページをご覧いただきたい。

要望の1番目は、高度な慢性期医療を提供する病棟の必要性と人員配置の考え方ということで、現在でも療養病床には重症な方がどんどん入ってこられる。そして先ほどの地域機能、あるいは慢性期の救急機能ということを考えると、現在の療養病床入院基本料1の20対1の人員配置よりも、さらに厚い人員配置が当然必要になってくるということを一つ挙げている。

さらに今後、今までの日本の入院基本料等は看護師の人員配置のみで決められることがほとんどだったが、これからはやはりチーム医療として、さまざまな職種連携の評価というものが必要になってくるということを述べさせていただいている。

2. 新たな慢性期指標の検討

4ページをご覧いただきたい。

2番目は、新たな慢性期指標の検討ということで、急性期病院においては急性期指標というものを奈良県立医科大学教授の今村知明先生らが作られているが、慢性期においては慢性期指標というものが必要ではないか。今の医療区分のままこれからの報酬体系を考えるには、そろそろ限界がきているので、そういうものを構築していきたいと考えている。

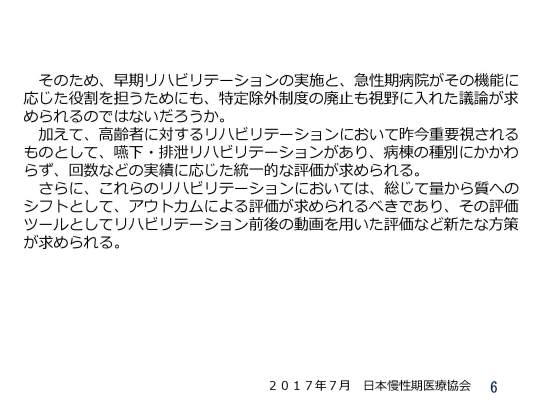

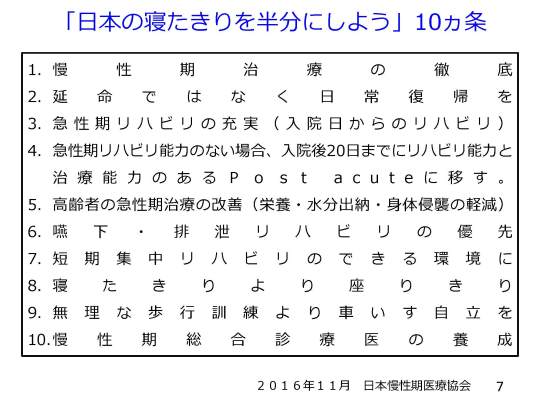

3. リハビテーションに関する提言

5ページをご覧いただきたい。

3番目として、リハビリテーションが非常に重要なポイントだと思っている。日慢協では、7ページ目にある「日本の寝たきりを半分にしよう」10カ条というものを以前挙げている。

現在、リハビリテーションでは出来高ルールが非常に多いが、慢性期においては、算定期限が切れていても、さらにもっとリハビリテーションを行うことによって、ADLが良くなってくる患者さんも多い。そういうことも含めると、出来高ルールだけではなく、包括的な仕組みをつくっていく必要があるのではないだろうかということを一つ挙げている。

もう一つは、やはり急性期病院においてのリハビリテーション機能というものを高めていくということで、現在リハビリテーションの施設基準があるところ、あるいはADL維持向上等体制加算というものがあるところはよいだろうが、そういった体制がない病院については、なるべく早くきちっとリハビリテーションができる病院へ患者を移してもらうということが必要ではないか、ということを述べている。

さらに摂食嚥下とか排泄リハビリテーションに関しては、これも画一的な期限や回数に捉われず、リハビリテーションをどんどん提供すれば状態が改善される場合には、そういうものに対する評価もしてほしいということを併せて挙げている。

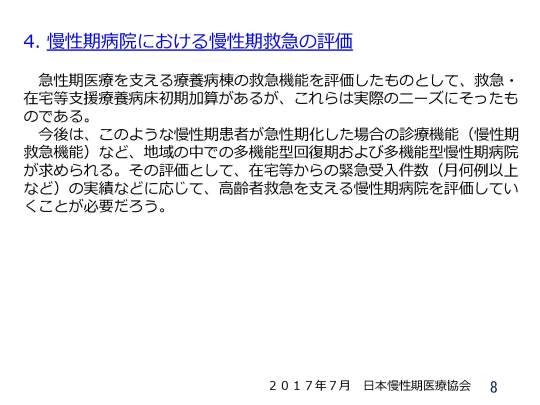

4. 慢性期病院における慢性期救急の評価

8ページをご覧いただきたい。

4番目は、慢性期病院における慢性期救急の評価ということである。現在でも急性期医療を支える療養病床の救急機能を評価したものとして、「救急・在宅等支援療養病床初期加算」というものがある。これをさらにもう少し評価をしてもらおうというのが今回の考えである。

やはり、今までのような収容型の老人病院的な療養病床ではなくて、例えば自分の病院に入院している患者が地域に戻り、ちょっと具合が悪くなるとか、あるいはデイケア等で具合が悪くなったり、あるいは地域包括ケアの中で二次救急までも必要ないような患者さんに関しては、きちっと慢性期病院でも受け入れる姿勢が大事なのではないかということを述べている。

こうしたことも含め、地域の中での多機能型の回復期、多機能型の慢性期病院というものをきちんと構築し、仕事をしていこうというものである。例えば、在宅にいてちょっと具合の悪くなったような患者さんの緊急入院をどれくらい受けるかとか、そういう数で評価ができればと思っている。

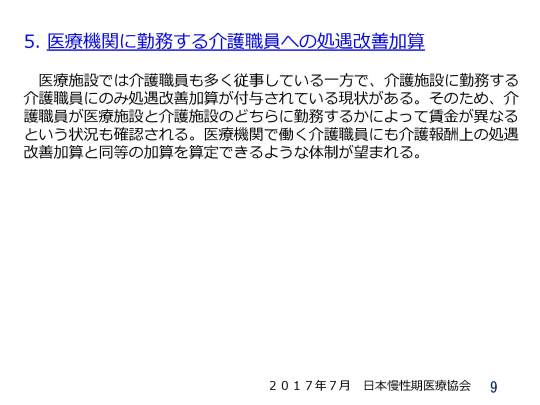

5. 医療機関に勤務する介護職員への処遇改善加算

9ページをご覧いただきたい。

5番目は、医療機関に勤務する介護職員への処遇改善加算の問題である。現在、介護施設等で仕事をしている介護職員に関しては、介護報酬上で処遇改善加算というのがあるが、病院等の医療機関で仕事をしている介護職員には一切ない。同じ介護職員としては、アンフェアなのではないかと思う。

例えば、同じ法人の中で、あるいは同じ病院の中で、介護保険の療養病床と医療保険の療養病床を持っている場合、介護保険の療養病床に関しては処遇改善加算が付いて給料が上がるのに対して、医療保険の療養病床は全く付かないというのは、あまりにもおかしい。そういうところをぜひ改善する必要があるのではないかということを挙げている。

6. 地域格差の介護報酬並みの是正

10ページをご覧いただきたい。

6番目は、地域格差に関してである。例えば、介護保険の中には東京23区と、地方の過疎地等において、人件費等を加味した評価がだいぶ違ってきている。例えば、施設系においては最大で9%、訪問系では最大で14%加算が付いているが、医療保険の分野では最大で1日につき18点しか付いていないというような状況で、毎年、特に東京の中小民間病院はバタバタと経営が苦しくなり、倒産あるいは他の法人へ移行している状況がある。

せめて、人件費、建築費、それから物価が高い地域においてはフェアに評価をしないと、地域医療はなかなか保てないのではないか。そのような観点から、「介護報酬並みの地域加算」ということをお話しさせていただいている。これは全国的にはタブーのエリアだが、あえて挑戦的に話をさせていただいている。

7. 一般病床と療養病床の評価の統一化

11ページをご覧いただきたい。

7番目は、一般病床と療養病床の評価の統一化について。一般病床にあって療養病床にはないさまざまな加算等があるので、これを是正する必要があるのではないか。今、建物などのハード面では一般病床と療養病床でほとんど統一化されている。そういうことも加味して考えると、例えば障害者病棟というのがあるが、これは一般病床では移行できるが、療養病床からは移行できないというのは、おかしいのではないかと考えることができる。

一般病床で算定でき、療養病床では算定できない加算について、ここに例がある。看護師が多く配置されているものに対しての評価である看護配置加算とか、ジェネリックに対する加算、緩和ケアに対する加算、精神科リエゾンチームの加算とか、医師の仕事を助ける医師事務作業補助体制加算においても、一般病床と療養病床では非常に濃淡が付いているので、これも統一化するべきではないかということを述べている。

それから、例えば医師の配置基準においても、現在一般病床が16対1、療養病床が48対1だが、この基準だけではなく、例えばこの中間である32対1の基準というのも必要になってくるだろう。さまざまな病態の患者がいるので、それに合った新しい基準というのもあってもいいと思う。

8. 認知症患者のケアに向けた新たな体制整備

13ページをご覧いただきたい。

8番目は認知症に関するものである。認知症は今でも大変重要視されているが、これからもっと重要になってくると思う。現在、例えば認知症の治療病棟は精神科に限定されているが、一般病床や療養病床を含めてきちっと対応できるような仕組みが必要なのではないか。あるいは、認知症の重症度に合わせて、きちっとした評価体制をつくっていくということが、すべての病棟においてこれから必要になってくると思う。

9. 包括支払い制度における高額薬剤の評価について

14ページをご覧いただきたい。

9番は高額薬剤に関してである。包括支払制度における高額薬剤の評価について。医学の進歩に従って、さまざまな薬が出てきている。ソバルディとかハーボニーとかオプシーボとかカドサイラとか、多くの薬が出てきている。

慢性期病院においても、あるいは老健施設においても、一部の従来の抗がん剤についてはやっと評価を得られているが、新しい抗がん剤だけではなく、あるいは血栓の薬だとか、そういうものもやはり、高齢者にとってもこれから良くなるような疾患に対しては、どんどん使うべきだと思っている。そういうことで、この評価をきちっとしていただきたいということを述べている。

10. 治療に対するアウトカム評価の導入

15ページをご覧いただきたい。

10番は、治療に関するアウトカム評価の導入について。回復期とか、そういうところにアウトカム評価がある。先ほど会長がおっしゃったが、細かいことも必要かもしれないが、やはりどれぐらい病気が良くなったのか、あるいはどれぐらいADLが良くなったのかということが最終的に一番重要なことなので、アウトカム評価というものをきちっと考えていきたいと考えている。

以上、ざっくりとだが、10項目の平成30年度診療報酬改定に向けた要望について、ご説明させていただいた。

その後、質疑応答にて非常に沢山の質問が出され、下記のように補足説明が行われた。

クリティカルインディケーターについては、日慢協の中でもかなり前から検討してきている。これをうまく活用して、慢性期指標へと活かすことができるのではと考えている。また、今回の要望にて、慢性期救急という新しい概念を提案しているが、これについては地域包括ケア病棟との棲み分けが気になるところかもしれない。この棲み分けについては、患者病態や救急の度合いが大きなカギを握る。

また施設としての救急指定の有無についてもポイントの一つである。そして、今回の要望のおいては、幾つかの重要な視点があるのだが、その一つとしては格差という話がある。昨今、地域格差という話がよくでてくるのだが、今回はこの地域格差に加えて、一般病床と療養病床との格差、医療保険と介護保険の格差などについても着目している。

最後に、先週7月9日に開催された地域包括ケア病棟協会第3回研究大会のシンポジウムの中で、厚生労働省の担当官が、在宅や退院支援、看取り、アウトカムなどをキーワードとして使われた。これらについても、当会の要望と合致していると考えている。

この記事を印刷する

この記事を印刷する

2017年7月14日